par Annie Baert

Le capitaine Pedro Fernández de Quirós fit deux grand voyages à travers le Pacifique : le premier en tant que chef-pilote de Álvaro de Mendaña, en 1595, qui vit la « découverte » [1] des îles Marquises (Polynésie française) et de Santa Cruz (au sud-est des Îles Salomon) ; le deuxième, cette fois comme commandant de l’expédition, en 1605-1606, qui permit d’inscrire sur les cartes l’archipel des Tuamotu (Polynésie française) et le Vanuatu (ex Nouvelles-Hébrides).

Ce grand marin fut un homme extraordinaire qui, issu d’une position sociale tout à fait modeste, eut accès aux personnages les plus puissants de son temps – le pape Clément VIII ou le roi d’Espagne Philippe III – et réussit à les persuader d’adopter ses projets, parfois fort utopiques – ce qui lui valut d’être appelé « le Don Quichotte de la Mer du Sud » [2] –, avant de tomber en disgrâce, pour mourir dans l’anonymat.

Il nous a laissé de nombreuses pages, toutes écrites dans un seul et même but, l’organisation et le financement d’expéditions vers les îles du Pacifique, qu’il considérait comme les avant-postes d’un immense continent austral. D’abord, son Histoire de la Découverte des Régions Australes, qui comprend le résumé du premier voyage de Mendaña aux îles Salomon (1567-1569) et le récit des deux entreprises suivantes, auxquelles il participa personnellement. Ce n’est pas son journal de bord mais un texte recomposé après les faits, sans doute en 1607, et destiné à attirer l’attention du roi sur les immenses intérêts de ces îles et à lui démontrer qu’il serait un bon chef d’expédition. Nous avons ensuite les Requêtes qu’il adressa à diverses autorités, réunies dans le volume Memoriales de las Indias Australes, ainsi que de nombreux autres documents officiels, recensés et publiés par Celsus Kelly, de même que les récits de ses compagnons de voyage, Don Diego de Prado y Tovar, Luis Váez de Torres, Juan de Iturbe, Gaspar González de Leza, Fray Martín de Munilla, etc.[3] Il dit aussi avoir laissé des cartes de ses découvertes, qui n’ont pas été conservées – ou n’ont pas encore été retrouvées.

Le seul « portrait » du capitaine Quirós qui existe est celui du Musée Naval de Madrid, qui fut publié par José March y Labores dans son Historia de la Marina Real Española (Madrid, 1849) et ne nous renseigne donc pas sur son apparence physique. Mais, sous des sourcils froncés, son regard triste et sévère, qui semble se porter vers des rivages lointains, évoque assez bien l’image que l’on peut se faire de ce « Don Quichotte ».

Ses premières années

La partie de sa vie qui précède son départ pour la mer du Sud en compagnie de Mendaña est celle que l’on connaît le moins. Il naquit sans doute en 1560, à Lisbonne ou à Evora [4]. Le Portugal ayant été annexé au royaume d’Espagne de 1580 à 1640, il se retrouva de fait sujet de la couronne espagnole, hispanisa son patronyme de naissance, Fernandes de Queiros, en Fernández de Quirós, n’écrivit que dans la langue de Cervantès et réitéra sans ambages son appartenance à l’Espagne, citant sans cesse dans ses Requêtes « ma patrie », « notre Espagne », « mon roi et ma patrie », ou de « l’amour de la patrie ».

Selon un de ses compagnons, l’aristocrate don Diego de Prado y Tovar, il « venait de la Rua Nova de Lisbonne », connue à l’époque pour être fréquentée par les aventuriers et les trafiquants, et fit ses premières armes de navigateur comme « subrécargue d’un navire marchand portugais ». Il ne parla jamais lui-même de ses débuts, ni personne d’autre que le méprisant hidalgo mais, si cette affirmation est exacte, il faut supposer qu’il mit à profit ses voyages au commerce pour apprendre l’art de la mer, avec un tel succès qu’il devint un grand chef-pilote, dont Mendaña écrivait, le 7 mars 1595, qu’il était « totalement digne de confiance, avait une vaste expérience et une grande connaissance de la navigation ».

En 1588 ou 1589, il épousa doña Ana Chacón, et eut deux enfants, tous deux nés à Madrid : Francisco et Jerónima. Mais on verra qu’il eut rarement l’occasion de vivre en famille.

La terre australe : naissance de la quête

Si on ignore quand exactement et pourquoi il arriva en Amérique, on sait qu’en 1594, il se trouvait au Pérou, où il eut l’occasion de s’entretenir avec des hommes de mer expérimentés. D’abord, avec « quelqu’un » qui avait participé au premier voyage de Mendaña (Îles Salomon, 1567-1569). [5] Puis avec le chef-pilote chilien Juan Fernández, qui lui parla des « signes de terre » qu’il avait observés lors de ses nombreuses traversées entre Callao et Valparaiso et lui affirma qu’il « avait vu de ses yeux » cette terre australe, disant : « Qu’on me coupe la tête s’il n’y a pas une grande terre non loin [de la côte péruvienne] ». Enfin, avec un « géographe » de l’équipage du pirate Hawkins, capturé et ramené à Lima, qui lui raconta qu’il avait « vu, par 51°1/2 de latitude sud, une terre à l’aspect agréable, où il y avait des feux et de la fumée, au sud du détroit » – sans doute s’agissait-il des îles Falkland, ex Malouines, situées effectivement par 51° 30 sud.

Rencontres déterminantes pour la suite de ses préoccupations intellectuelles, car le véritable moteur de son existence, ce fut la quête de la terre australe, dont l’apparition se situe peut-être au mois de janvier 1595, alors que Mendaña mettait au point les derniers détails de son deuxième voyage. Selon l’adelantado, c’est Quirós qui lui avait proposé sa candidature lorsqu’il avait entendu parler de ses préparatifs, ce qui signifierait qu’il souhaitait déjà s’y rendre, mais celui-ci affirma que c’était Mendaña qui l’avait convaincu de se joindre à lui, et qu’après avoir soulevé quelques objections sur la route à suivre, il y avait finalement « consenti ». Aucun autre document ne nous permettant de trancher ce qui ressemble à des questions d’amour-propre, il faut admettre que l’on ignore si le désir de la terre australe était déjà en lui avant ce voyage de 1595 ou si son obsession naquit ensuite, au contact des îles.

Le 7 mars 1595, il reçut les titres de capitaine de la nef capitane, la San Jerónimo, et de chef-pilote de toute la flotte, composée de quatre navires [6], qui emportaient plus de 400 personnes, marins, soldats, religieux, domestiques et futurs colons (hommes, femmes et enfants), avec qui Mendaña et son épouse, doña Isabel, allaient fonder une ville espagnole à San Cristóbal, une des îles qu’il avait découvertes aux Salomon 25 ans auparavant.

Dans son récit de l’expédition, le capitaine Quirós évoque quelques scènes qui eurent lieu avant même le départ et que l’on peut considérer comme prémonitoires : son intervention, qu’il présente comme décisive, au sujet des réserves d’eau douce, la rivalité entre les soldats et les hommes de mer – il eut des mots avec le maître de camp [7], Merino Manrique, qu’il désigna ensuite comme le responsable de toutes les dérives –, ou l’intrusion dans cette querelle de doña Isabel Barreto, à qui il n’épargna pas ses critiques.

Le premier voyage du capitaine Quirós dans la Mer du Sud

Une des premières tâches du capitaine Quirós, en tant que chef-pilote, consista à dessiner, avant de quitter le port, et sur les instructions de Mendaña, la seule carte dont il disposerait à bord, qui représentait la zone du Pacifique dans laquelle ils allaient naviguer. Elle était si sommaire que ce n’était en fait qu’un vaste espace vide, où ne figuraient qu’une partie de la côte du Pérou, entre Paita et Arica (qui couvrait donc un peu plus de douze degrés de latitude, de 6° à 18° 30 sud, ce qui représente 1300 Km), et deux points virtuels, situés par 7° et 12° sud, à 1500 lieues [8] (environ 9500 Km) dans l’ouest : ce devait être suffisant puisque, selon les estimations de 1568, les Salomon se trouvaient entre 9 et 11° sud, à 1450 lieues de Lima.

De Lima à Santa Cruz

La flotte s’éloigna de la côte péruvienne le 16 juin, cap à l’ouest, pour un voyage qui se fit en quatre grandes étapes. La première, de 35 jours, se déroula parfaitement – « traversée rapide [9], par vent arrière modéré, sans restrictions alimentaires, ni zizanies, ni maladies à bord » –, du Pérou aux îles Marquises, rencontrées par hasard, où la flotte ne fit qu’une escale de deux semaines.

Elle continua ensuite son chemin vers les Salomon, qu’on imaginait proches, mais il n’en était rien – il s’en fallait de 3000 milles – et cette deuxième étape fut très difficile. Quand le chef-pilote estima sa longitude « à 1535 lieues de Lima », c’est-à-dire hors de la carte, l’angoisse gagna les membres de l’expédition : il raconte, avec un certain sens de l’humour noir, qu’ils disaient que, puisqu’on ne voyait pas les îles, cela signifiait qu’ « elles s’étaient enfuies, que l’adelantado avait oublié l’endroit où il les avait trouvées ; que, la mer ayant grossi, au point de les recouvrir, on était passés au-dessus d’elles, […] que les bateaux étaient en train d’escalader des rochers, sur la terre ferme, car cela faisait plusieurs jours que l’on avait dépassé l’endroit de la carte où les îles avaient été peintes… ». L’expédition atteignit finalement leur extrémité sud-est le 7 septembre et, un des navires ayant été perdu de vue, Mendaña décida de s’arrêter, le temps d’effectuer des recherches, dans l’île qu’il appela Santa Cruz, et que le capitaine Quirós estima « à 1850 lieues de Lima » – il manquait en fait 530 milles. Le séjour des Espagnols, qui dura jusqu’au 18 novembre, fut marqué par une tentative de mutinerie et par la mort de 46 personnes, dont le commandant, à la suite de ce qu’on appelait alors les « fièvres tropicales ».

De Santa Cruz au Mexique

La troisième traversée, qui dura presque trois mois, de Santa Cruz aux Philippines, ne fut qu’une dramatique opération de survie. De nombreuses personnes manquaient à l’appel, y compris les 182 disparus du navire-amiral, la plupart des survivants étaient malades, les trois navires qui restaient étaient en fort mauvais état. Doña Isabel, désormais chef de l’expédition, ayant décidé de gagner San Cristóbal – qui, selon les habitants de Santa Cruz, n’était qu’à deux ou trois jours de pirogue –, où se trouvait peut-être la Santa Isabel, le chef-pilote fut évidemment chargé d’y conduire la flotte. Il ne commit aucune erreur sur la distance à parcourir (60 lieues, environ 200 milles) mais, se fiant aux indications données par Mendaña, il choisit un cap sud-ouest qui l’écarta de l’île qu’il cherchait, et qu’il aurait trouvée en marchant plein ouest. Au bout de deux jours, ne voyant rien à l’horizon, Doña Isabel donna l’ordre d’aller aux Philippines, où elle souhaitait recruter de nouveaux colons. Le capitaine Quirós estima très correctement la distance entre Santa Cruz et Manille à « 900 lieues », soit 3060 milles nautiques, et mit le cap au nord-ouest. Pendant cette douloureuse navigation, qui vit la mort de nombreux passagers, le capitaine de la galiote, sûr que la San Jerónimo n’arriverait pas à bon port, lui faussa compagnie, quelque temps avant que la frégate ne disparaisse à son tour. La capitane, désormais seule en mer, traversa le pot-au-noir – « petit temps, […] calme plat, […] rafales changeantes, et une grosse houle qui malmenait le navire », avant de faire une courte escale à Guam, où les Espagnols purent enfin se ravitailler, au bout de 46 jours de mer. La partie du voyage qui restait à effectuer était très problématique, car le chef-pilote devait naviguer « en se servant de ce qu’il avait entendu dire, et sans carte », pour gagner les Philippines. Il réussit cependant à les atteindre, à leur extrémité orientale, et dut alors refroidir les impatiences, refusant de s’engager dans des cul-de-sac dont il ne pourrait plus ressortir, jusqu’à ce que des riverains viennent lui indiquer le bon chenal. On comprend le soulagement qu’il éprouva en larguant enfin son ancre dans le port de Manille, « si désiré et si espéré », le 11 février 1596.

Il remplit jusqu’au bout son devoir de chef-pilote : il ramena Doña Isabel et son nouveau mari, Don Fernando de Castro, sur la San Jerónimo réparée, jusqu’à Acapulco, où il arriva au bout de 120 jours de mer, ne consacrant à cette quatrième et dernière traversée que cinq lignes de son récit, et évoquant simplement « d’incroyables souffrances et de terribles tempêtes » – l’expédition n’avait donc pas réussi à atteindre son but d’établir une colonie espagnole aux Salomon.

Quirós, le chef-pilote et l’homme

Chaque fois que la flotte était sur ancre, il avait noté la latitude et la longitude [10] de l’île (ou du moins, la distance qui, à son avis, la séparait de Lima), et tous les détails qui permettraient de la reconnaître lors d’une future visite, ainsi que les différentes profondeurs relevées et la nature du fond (sable, corail, etc.) afin qu’à l’avenir on pût savoir à coup sûr où jeter son ancre sans danger. Dans le souci d’un éventuel séjour espagnol dans ces îles, il avait fait l’inventaire de leurs ressources naturelles, dont la première était, bien sûr, l’eau douce, et énuméré ce qui pouvait être utile dans la faune et la flore : nous devons ainsi au capitaine Quirós la première mention du fruit de l’arbre à pain, observé à Tahuata. Mais, faisant également oeuvre d’ethnographe avant la lettre, il s’était intéressé aux indigènes [11] – leur teint, leurs traits, leurs vêtements, leurs tatouages – et à leur civilisation – leurs armes, la forme et la construction des maisons et des pirogues, les lieux de culte, etc. –, et consacra un chapitre entier à la description de chaque île.

Son récit est également destiné à montrer ses qualités humaines : il réprouva sans équivoque la conduite des soldats, « impies et sans cœur », envers les Marquisiens « qui ont si peu d’armes, et qui n’ont que des pirogues, [face à] quatre navires bien armés » et, à l’un d’eux qui se vantait d’avoir tué un homme et son fils d’une seule balle, il promit l’enfer. Il marqua encore nettement sa réprobation en rapportant leurs propos insultants – « [ces Indiens [12]] ne sont que du bétail, […], des sauvages, […] des chiens » –, en qualifiant d’injuste l’assassinat du chef de Santa Cruz, Malope, à qui on avait fait « tant de mal en échange de tant de bien », qui leur avait valu un châtiment divin – « c’est en raison de tels péchés que Dieu nous a ôté tout secours spirituel [avec la mort du vicaire Espinosa] ». Ce texte est imprégné de considérations morales, qui évoquent souvent Bartolomé de Las Casas : il lui fallait en effet montrer en quoi il se comporterait autrement que Mendaña et quelles erreurs il ne ferait pas, sans commettre la maladresse de médire de son supérieur. Il décrivit donc un Mendaña bienveillant envers les Indiens, qui ordonna à ses hommes de les traiter correctement et leur interdit de s’emparer de leurs biens et de leurs maisons, mais qui ne sut se faire obéir. Ce reproche est parfaitement clair dans la conclusion que donne Quirós au récit de l’escale marquisienne, où il parle de « 200 morts [13] » chez les Indiens, ce qu’aucun commandant ne devrait « autoriser », et qu’il devrait au contraire « punir » : en suggérant que Mendaña, qui n’avait sans doute pas « autorisé » ces crimes, les avait malgré tout « tolérés » puisqu’il ne les avait pas « punis » sévèrement, il l’accusait en fait de ne pas avoir été à la hauteur de ses responsabilités et disait que, lui, saurait se montrer digne de la confiance du « roi pieux ».

Mais son récit est aussi destiné à montrer qu’il avait un autre avantage sur Mendaña, ses qualités nautiques : celui-ci avait été insuffisamment soucieux des réserves d’eau douce et, surtout, n’avait pas été capable de déterminer la longitude des îles Salomon. C’est pourquoi il consacra tout le chapitre 39 de son Histoire de la découverte… à élucider ce problème, concluant qu’au lieu des 1450 lieues annoncées entre Lima et San Cristóbal, il devait y en avoir 2150, soit environ 7 300 milles – on sait aujourd’hui qu’il y en a 7050 : il commit donc lui aussi une erreur, mais finalement assez minime.

C’est fort de cette « certitude » qu’il conçut le projet d’une nouvelle expédition à travers la Mer du Sud. Sachant qu’il aurait à faire face à de nombreux obstacles, dont la nouvelle ambition de Don Fernando qui se considérait par son mariage héritier des droits de Mendaña, il prit sans tarder les précautions qui lui semblaient nécesaires : il fit confirmer ses bons services officiellement, devant les autorités judiciaires de Manile, puis du Mexique, par plusieurs de ses compagnons de voyage, et demanda un « certificat de travail » à Doña Isabel, qui déclara qu’il avait parfaitement rempli son rôle, « sans recevoir aucun salaire », qu’il avait risqué sa vie à Santa Cruz pour lutter contre la mutinerie du maître de camp, qu’il « avait protégé l’adelantado avec la plus grande loyauté […] n’avait jamais tué ni blessé aucun Indien, ni consenti que cela se fît […] ; que sans sa vigilance et sa constante attention, le navire ne serait jamais arrivé [à Manille], qu’il avait atteint sans la moindre erreur », et qu’il était connu à Lima comme un homme d’honneur.

On peut considérer qu’à ce moment commence l’étape suivante de sa vie, qui dura presque neuf ans, et qui fut entièrement consacrée à l’obtention d’un nouveau commandement.

De Rome à Lima, les démarches du capitaine Quirós

Pour retourner dans les îles de la Mer du Sud, le capitaine Quirós devait obtenir une autorisation officielle et les crédits correspondants, car il n’avait pas de fortune personnelle et estimait que seul un financement public pourrait éviter que ne se répètent les erreurs passées – il déclara plusieurs fois qu’une des causes des drames de 1595 était qu’il s’agissait d’un investissement privé. Son souci premier étant l’évangélisation de tous les « misérables [14] » Océaniens qui vivaient dans les ténèbres, il se rendit d’abord à Rome, où il fut reçu par le pape Clément VIII, qui lui remit « des grains de chapelet bénis », un « morceau du bois de la Vraie Croix » et des lettres de recommandation pour Philippe III et, le 31 mars 1603, celui-ci signa trois cédules ordonnant la réalisation du voyage. Le nouveau « commandant en chef » repartit sans tarder pour l’Amérique, le 23 juin.

Son retour vers le Pérou fut épique. Il connut un naufrage aux Antilles, traversa l’isthme de Panama à dos de mule, ne rencontra que des fonctionnaires indifférents aux cédules royales et le laissaient sans un sou, car « ces documents ne s’adressaient pas à leur coffre-fort », puis fut victime d’un incroyable accident – un balcon de bois, où il se trouvait avec d’autres curieux, s’écroula sous l’excès de poids et l’entraîna dans sa chute, causant « huit ou dix morts » – blessé à la tempe, il dut rester alité plusieurs mois.

Il n’arriva à Lima que le 6 mars 1605, qu’il avait quittée, après un bref et inutile séjour, le 17 avril 1598, et où le comte de Monterrey fit faire les préparatifs nécessaires, quoique trop lentement à son gré, comme le raconte cette lettre : « Il pressait tout le monde, et allait par les rues et les places en criant que le vice-roi avait peut-être été nommé par le Conseil des Indes, mais que lui, il l’avait été par le Conseil d’État et par le Pape […] Et il criait : ”Sa Majesté ordonne que l’on fasse tout ce que je demanderai” » – un témoignage malveillant qui ne manqua pas de lui nuire, plus tard, mais qui traduit bien son impatience grandissante, ce que révèlent également les quinze Requêtes qu’il rédigea pendant ces années de négociations.

Le vice-roi qui, souffrant, ne put assister au départ de la flotte, fit lire à haute voix une lettre adressée à tous les équipages, dans laquelle il leur rappelait qu’étant au service de Dieu et du roi, ils devaient obéir au capitaine Quirós, son représentant à bord. Le lendemain, le 21 décembre 1605, celui-ci fit « hisser les vergues, larguer trinquettes et civaudière, et lever l’ancre ».

Le deuxième voyage du capitaine Quirós dans la Mer du Sud

S’il déclara plus tard qu’il n’avait reçu aucune « instruction sur ce [qu’il devait] faire lors de cette expédition », le cadre général du voyage avait été défini par une des cédules royales : il devait partir de Lima, naviguer et « explorer jusqu’à la Nouvelle-Guinée et Java la Grande pour découvrir les îles et terres australes » puis, après une escale à Manille, passer dans l’Océan Indien et revenir rendre compte en Espagne.

La flotte se composait de trois navires [15], sur lesquels avaient embarqué de 140 à 160 personnes, principalement des hommes de mer et des religieux – cette fois, pas de femmes ni de soldats en tant que tels – mais certains marins pouvaient porter les armes. L’un de ces passagers était le jeune poète sévillan Luis de Belmonte Bermúdez, secrétaire particulier du commandant et auteur ou rédacteur d’une partie au moins de l’Histoire de la Découverte…et de certaines de ses Requêtes.

Puisqu’il partait à la découverte de la Terre Australe Inconnue, il avait prévu de suivre un cap ouest-sud-ouest, de Callao jusqu’à 30° sud, pensant qu’elle devait se trouver dans cette zone ; si on ne la voyait pas, il ferait une route en zigzag jusqu’à Santa Cruz, dont il estimait connaître la position, et d’où il prendrait un nouveau départ.

De Lima aux Tuamotu

En fait, les navigateurs ne virent qu’un horizon désespérément vide au cours de leur premier mois de mer, au cours duquel le capitaine Quirós adressa ses Instructions à son second, l’amiral Luis Váez de Torres, pour le cas, toujours redoutable, où les navires viendraient à être séparés. Les deux premières parties de ce document étaient classiquement consacrées à la discipline chrétienne, aux bonnes relations sociales et à différents aspects de la navigation. La troisième, en revanche, basée sur l’expérience acquise lors du voyage de 1595, exposait l’attitude à adopter envers les Indiens lorsque les navires étaient au mouillage, faite de respect et de méfiance : il interdisait formellement de « s’emparer de ce qui leur appartient, fût-ce de l’or, de l’argent, ou des perles, [de] maltraiter ou de capturer aucun d’entre eux, si ce n’est pour le relâcher couvert de cadeaux, […] d’incendier leurs maisons ou leurs pirogues, difficiles à construire par manque d’outils ». Mais il avertissait aussi ses compagnons : « ce sont d’excellents […] plongeurs, qui peuvent entraver les gouvernails ou couper les amarres [et que] les cris et hurlements qu’ils poussent lors de leurs réunions […] ne doivent pas nous effrayer, ni nous incliner à les mépriser ». Il fallait donc à la fois « se comporter avec eux comme un père avec ses enfants, et s’en garder comme s’ils étaient des ennemis ».

Alors que les navires se trouvaient par 26° sud, le vent fort et changeant, associé à une grosse houle du sud, poussa Quirós à remonter vers le nord plus tôt qu’il ne l’avait pensé, ce que certains lui reprochèrent amèrement, affirmant qu’il avait en quelque sorte trahi sa mission, et parlant déjà de mutinerie.

La deuxième partie de cette navigation se fit donc cap au nord-ouest, à travers les Tuamotu : ce fut, entre le 26 janvier et la mi-février, toute une série d’atolls, « des îles inondées en leur centre », où le mouillage était impossible, où ils ne trouvèrent pas d’eau douce, et qui n’apportèrent que déception et impatience. C’est là que fut mis en oeuvre un alambic de cuivre pour dessaler l’eau de mer [16] , qui se serait révélé tout à fait satisfaisant s’il n’avait fonctionné au bois de chauffage, aussi rare à bord que l’eau de boisson.

Le 10 février, la flotte arriva devant Hao, où eut probablement lieu le premier contact entre paumotu [17] et Européens. Pendant que les navires restaient au large, des marins débarquèrent sur le récif au péril de leur vie, et les habitants alignés sur le rivage, « bâtons et lances en main » [18], leur souhaitèrent la bienvenue « en les embrassant sur les joues, à la mode française ». Après la découverte d’un lieu de culte indigène, qu’ils « sanctifièrent en y érigeant une croix », ils cherchèrent de l’eau douce, en vain. Puis, en revenant vers la côte, ils rencontrèrent une vieille dame, « qui pouvait bien avoir cent ans », et lui proposèrent de les suivre sur la capitane. Le capitaine Quirós lui offrit ce qu’il avait à bord – du biscuit de mer, si dur qu’elle ne put le mâcher que trempé dans du vin, « ce qui sembla à son goût », un miroir, des vêtements – mais, quand « voyant au doigt d’un Espagnol une bague en or sertie d’une émeraude, elle la demanda à son propriétaire », celui-ci refusa et lui en proposa « une autre, en laiton, qui ne lui plut pas du tout ». Puis on la ramena à terre et le chef de l’île, un homme « robuste, de grande taille, aux membres bien proportionnés, au visage et au teint agréables, qui semblait avoir cinquante ans, […] un médaillon de nacre au cou, […] l’allure grave », fut à son tour invité à bord mais, plus méfiant et craintif que la vieille dame, il ne voulut pas embarquer. Après avoir tenté de l’y contraindre, le capitaine renonça et lui donna « une chemise en taffetas jaune », et le fit reconduire sur son île, où il remit sa coiffe de « plumes noires et de cheveux dorés » à un sergent, pour qu’il l’offre à son commandant.

Comme il est impossible de jeter l’ancre au dehors du récif, les navires ne purent éviter de dériver, de sorte qu’ils durent continuer leur chemin, après cette brève escale, tout à fait pacifique, au cours de laquelle les seuls coups de feu tirés furent ceux des « arquebuses [que les Espagnols] déchargèrent en l’air », en signe traditionnel de réjouissance, et qui n’avait duré que 48 heures.

Des Tuamotu au Vanuatu

La troisième étape fut la pire de tout le voyage. L’eau était rationnée à un demi-litre par jour et par personne, et les rumeurs de mutinerie s’amplifiaient, mais le capitaine Quirós, dont l’état de santé s’était dégradé, déclara qu’il était déterminé à « labourer et à sillonner la mer jusqu’à ce qu’il trouve la terre australe, dût cela leur coûter la vie à tous ». Une courte escale à Rakahanga (Cook du nord) n’apporta qu’un réconfort provisoire. Estimant que cette île était sur la même latitude que Santa Cruz [19], il fit naviguer plein ouest pendant cinq longues semaines, marquées par le petit temps et les calmes plats, sans rien voir, jusqu’au 7 avril, où la flotte se trouva devant Taumako, une île du groupe Duff qui fait partie, selon les frontières politiques d’aujourd’hui, de la province orientale de l’État des Salomon. Les Espagnols y passèrent dix jours, consacrés à reprendre des forces et à remplir les cales d’eau et de vivres frais, et à entretenir des contacts pacifiques avec les habitants, dont le chef, Tumai, expliqua qu’ils avaient entendu parler des arquebuses et de la mort de Malope, car son île n’était qu’à quelques jours de pirogue [20] de Santa Cruz, et mentionna l’existence de « plus de soixante îles », échelonnées du nord-ouest au sud-est de Taumako. Quirós, considérant alors qu’il n’avait plus besoin d’aller se ravitailler à Santa Cruz, décida de mettre le cap vers les îles que lui avait signalées Tumai.

C’est ainsi que les navires arrivèrent finalement devant « une grande terre » et, le 1er mai, jetèrent l’ancre dans la grande baie de Saint-Philippe et Saint-Jacques [21], où ils restèrent un peu plus d’un mois : c’était l’île aujourd’hui appelée Santo, au nord du Vanuatu.

Le séjour à Santo

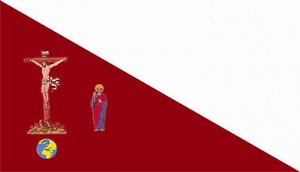

Parmi les principaux événements de ce séjour, on retiendra que, le 13 mai, le commandant décida de nommer des « ministres de guerre » – Luis Váez de Torres, qui était jusqu’alors amiral, devint maître de camp, responsable des actions militaires –, et créa l’Ordre des Chevaliers du Saint-Esprit, dont tous ses compagnons furent faits membres : ils porteraient une croix de taffetas bleu sur la poitrine, et leur rôle serait de continuer son oeuvre s’il venait à disparaître et de « défendre les Indiens contre leurs ennemis », une déclaration qui lui attira les quolibets de certains de ses compagnons. Le dimanche 14 mai, jour de la Pentecôte, ayant fait bâtir une église provisoire, consacrée à Notre-Dame de Lorette, il organisa une procession solennelle et grandiose, puis il procéda à deux actes symboliques. D’abord, la prise de possession « au nom du roi des Espagnes et des Indes Orientales et Occidentales […] de toutes les îles et de toutes les terres que je viens de découvrir dans cette région du sud, qui était jusqu’à aujourd’hui inconnue, ainsi que de toutes celles que je désire découvrir, jusqu’au pôle », et qu’il appela Austrialia del Espíritu Santo (du Saint-Esprit) – forgeant le néologisme Austrialia sur l’adjectif austral et sur Austria, le nom espagnol de la famille d’Autriche, qui régnait sur l’Espagne. Ensuite, la fondation d’une ville qu’il nomma « La Nouvelle-Jérusalem », qui serait le point de départ de la présence chrétienne dans la Mer du Sud, et dont il nomma même le conseil municipal. Il est sans doute abusif de considérer qu’il s’agissait là d’autre chose que d’un pur symbole car, instruit par l’amère expérience du séjour espagnol à Santa Cruz, il ne procéda à aucune tentative d’installation à terre – il est vrai que des soldats érigèrent une espèce de cabane, que certains auteurs ont un peu vite qualifiée de « fortin », mais, sur ordre du commandant, jamais ils n’y passèrent ne serait-ce qu’une seule nuit, et la démontèrent rapidement.

Les contacts avec les indigènes révélèrent le peu d’autorité de Quirós sur ses compagnons : il voulait la paix, mais les soldats se comportaient avec cruauté (un Indien fut tué, puis il eut la tête tranchée et son cadavre fut accroché à une branche), et lui « regardait tout cela depuis le navire, fort attristé », considérant que ces gens ne faisaient que « défendre leur terre contre ceux qui l’envahissaient et les assassinaient ». Il ne semble pas avoir osé reprocher ouvertement sa conduite brutale à Torres, craignant d’être rabroué, car ses préoccupations premières n’étaient pas d’ordre matériel – ce qui peut expliquer le fossé qui se creusait de plus en plus entre lui et ses hommes – mais touchaient à la future évangélisation. Face à l’impossibilité de communiquer avec les habitants, et persuadé qu’ils recevraient aisément la foi chrétienne, il fit capturer un homme à Taumako et un jeune garçon à Santo, afin de les convertir et d’en faire les interprètes des missionnaires à venir – ils furent plus tard baptisés sous les noms de Pedro et Pablo, et ne revirent jamais leur terre natale.

Au bout d’un mois, constatant que l’hostilité de la population l’empêchait d’explorer l’intérieur des terres, il décida de quitter Santo. L’appareillage fut légèrement retardé par une crise de ciguatera, due à la consommation de poissons « toxiques comme ceux de La Havane », et qui causa nausées, diarrhées, douleurs dans les articulations, brûlures d’estomac et vomissements parmi les équipages.

Mutinerie ou fortune de mer ?

La flotte leva l’ancre dans la matinée du jeudi 8 juin mais, devant faire face à un fort vent contraire, le capitaine Quirós donna l’ordre de revenir au mouillage : les deux autres navires y parvinrent, tandis que la capitane se retrouva bientôt loin en haute mer. Que s’était-il passé ? Selon Prado, les hommes auraient profité du déplorable état de santé de Quirós et de son absence de vigilance pour l’enfermer dans sa cabine et partir vent arrière, cap sur le Mexique – ce qu’il aurait caché dans son récit, pour sauver la face. Mais les autres chroniqueurs ne confirment pas cette explication : le Père Munilla et le chef-pilote González de Leza racontent que leur navire fut incapable de remonter au vent et qu’il ne fit que dériver, accusant même les deux autres de ne pas avoir obéi aux ordres de « suivre la capitane ». Qui croire, et que croire ? Quirós était malade et les manoeuvres ont sans doute souffert de son absence : alors que les deux autres bateaux saisirent les bonnes risées, la capitane tira des bords trop courts à l’entrée de la baie, incapable de remonter au vent et de gagner un endroit assez peu profond pour y jeter l’ancre. Elle perdit « 20 lieues » en 3 jours, soit environ un mille par heure, ce qui n’est pas extraordinaire. La version « fortune de mer » est donc tout à fait plausible.

La flotte était désormais séparée : dans ce cas, qui était expressément prévu dans les Instructions de janvier, les navires devaient se rendre à Santa Cruz. C’est donc le cap que prit d’emblée la capitane : le 18 juin, huit jours après le départ de Santo, Quirós atteignit la latitude qu’il supposait être celle de leur point de rendez-vous, mais sans pouvoir dire s’il en était à l’est ou à l’ouest. Il décida alors d’y renoncer et d’aller jusqu’à la latitude de Guam (13° 30′ nord), où il choisirait entre Acapulco ou Manille. Il l’atteignit le 24 juillet et, constatant que les vents étant contraires pour aller aux Philippines, il se décida pour la Nouvelle-Espagne. En fait, il était épuisé et n’avait plus qu’une idée, revenir au Pérou, pour y apporter la nouvelle de ses découvertes, car il ignorait si les deux autres navires seraient en état de le faire.

A Santo, Prado et Torres, qui avaient attendu deux semaines au mouillage un éventuel retour de leur commandant, avaient finalement levé l’ancre et pris la direction de Manille – désobéissant aux ordres de leur commandant en chef puisqu’ils n’essayèrent même pas de rejoindre Santa Cruz. Ils lui reprochèrent plus tard de les avoir délibérément abandonnés et d’avoir trahi les objectifs de l’expédition, et c’est pourquoi il consacra de si nombreuses pages à s’expliquer, ou à se justifier. Quant à savoir si quelqu’un avait mieux rempli ses obligations que les autres, il semble plutôt qu’en fait, personne n’ait obéi : Prado et Torres allèrent à Manille, sans chercher Santa Cruz, et Quirós n’alla ni à Santa Cruz ni aux Philippines. Mais il revint cependant en Espagne rendre compte de sa mission, ce que ne firent pas ses deux accusateurs.

Le retour de la capitane

La longue traversée solitaire de la capitane, qui dura jusqu’au 21 octobre, fut surtout marquée par une terrible tempête, par le décès du père Munilla et par l’aggravation de la santé du commandant, qui se sentit plusieurs fois « au seuil de la mort ». Dans son testament, rédigé en mer, il ne traita pas de ses biens matériels, puisqu’il n’en possédait pas, mais de ses projets spirituels : faire venir dans les îles de la mer du Sud des missionnaires aussi généreux et désintéressés que des « pélicans », à l’opposé des hommes qui avaient colonisé l’Amérique, aussi insatiables et cruels que des « faucons » – la critique de la colonisation et des piètres fruits du travail apostolique mené là-bas depuis plus d’un siècle revint très souvent sous sa plume, et n’était sans doute pas de nature à lui valoir des faveurs officielles.

Après une escale réparatrice de 26 jours dans le port mexicain de Navidad, il jeta l’ancre à Acapulco, le 23 novembre 1606, et remit son navire aux autorités, qui en firent réaliser l’inventaire complet. Il se rendit ensuite à México, fut reçu par le vice-roi, à qui il « montra des cartes et un récit » de son voyage, faisant confirmer officiellement ses déclarations par dix de ses compagnons. Après avoir ainsi « sauvegardé ses droits », il prit le chemin de l’Espagne, où il arriva finalement en septembre 1607.

Les dernières années du capitaine Quirós

Jusqu’à sa mort, Quirós n’eut d’autre désir que de repartir vers « ses » îles et, bien qu’il y consacrât toute son énergie, il n’y parvint jamais. Il passa à Madrid sept ans et demi, faits de faux espoirs et d’abattement, de révoltes et de résignation et, toujours, de misère matérielle, pendant lesquels toute son activité se résuma à faire antichambre dans les bâtiments officiels, et à rédiger ses innombrables Requêtes, toutes adressées au roi Philippe III, et qui ne sollicitaient qu’une seule et même chose : les autorisations et les crédits nécessaires à l’organisation d’un nouveau voyage d’évangélisation des « Indes Australes ».

De 1607 à 1609 : espoirs et déceptions

Le 14 décembre 1607, il exposa les richesses des nouvelles terres et les projets qu’il avait conçus pour elles au roi Philippe III, qui lui avait fait la faveur de le recevoir en audience personnelle – signe que tous les espoirs étaient permis.

Mais arrivèrent à Madrid deux courriers, qui eurent un très mauvais effet sur les autorités : un de Torres, qui accusait Quirós d’avoir renoncé à explorer l’océan au sud du 26ème parallèle et d’avoir abandonné ses compagnons à Santo, et un du maître de camp de Ternate (aux Moluques), qui rapportait la rumeur d’une mutinerie sur la capitane. Les grands Conseils déclarèrent alors que les Indes Australes étaient trop éloignées pour être gouvernées et/ou défendues, que l’Espagne possédait déjà bien assez de terres, que la Couronne n’avait plus d’argent, que le voyage de 1605 avait coûté fort cher pour peu de résultats concrets, et qu’il fallait évangéliser les Indiens d’Amérique avant de se soucier de ceux du Pacifique : il convenait donc de se débarrasser de l’importun en le renvoyant au Pérou, où le vice-roi recevrait un ordre secret de le retenir.

Quirós leur répondit par sa célèbre « Huitième Requête », qui eut une diffusion extraordinaire [22], et qui contenait huit bonnes raisons, séduisantes et indiscutables, de procéder sans tarder à la colonisation de ces territoires. Le Conseil d’Etat, sans doute ébranlé, recommanda la fondation d’un comptoir aux Indes Australes « avant que les Hollandais ou d’autres nations ne le fassent », et le père Aliaga, confesseur du roi, très favorablement impressionné, se prononça pour y envoyer une mission d’évangélisation, sans aucune utilisation de la force ni de la violence. Le sort lui semblait de nouveau favorable.

C’est alors qu’arrivèrent plusieurs lettres de son ancien compagnon Iturbe, pour qui il ne fallait surtout pas confier une nouvelle expédition à un Quirós aveuglé par l’orgueil, suivies d’une requête de Don Fernando de Castro, le second mari de Doña Isabel, qui réclamait ses droits sur la colonisation des îles Salomon, en vertu du testament de Mendaña : les Conseils déconseillèrent toute expédition vers la Mer du Sud, exprimant la crainte que l’incontrôlable capitaine ne s’adresse à un roi étranger, et reprenant l’idée de l’éloigner de la Cour.

1610, utopies et objections

Quirós passa tout l’année 1610 à rappeler ce qu’il avait déjà accompli, se comparant avantageusement à Christophe Colomb, ou rapprochant le roi Philippe III, qui était « en train de chasser les morisques d’Espagne », des Rois Catholiques, ses ancêtres, à qui « Dieu avait offert les Indes Occidentales après qu’ils eussent expulsé les juifs », confrontant les maigres crédits qu’il réclamait aux sommes énormes dépensées tous les ans pour le Chili non encore « pacifié » ou pour les Flandres [23], et énumérant les personnes qu’il souhaitait emmener avec lui : des religieux, dont un certain nombre lui avaient déjà fait part de leur désir de le suivre, des maçons, charpentiers, médecins, barbiers, soldats et armuriers, deux mathématiciens, un peintre, un musicien, un architecte, un sculpteur et un imprimeur – car il n’y avait encore « dans ces régions, ni universités ni imprimeries, propres à bannir l’ignorance […], et qui sont la base de l’ordre divin et humain, et de sa conservation. »

Aux Conseils, qui objectaient que cela reviendrait à saigner l’Espagne de ses meilleurs citoyens, alors même qu’étaient expulsés les morisques, véritables forces vives de plusieurs régions de la péninsule, il rétorquait que, puisqu’on trouvait bon d’envoyer des missionnaires « par quarantaines » au Japon, et des « compagnies entières » de soldats aux Philippines, on ne pouvait pas lui refuser les autorisations correspondant à « l’immense étendue » et aux « immenses besoins » de la Terre Australe.

Comme Quirós évoquait l’éventualité que des pirates hérétiques ne s’y installent, car « on sait déjà dans le monde entier qu’elle est découverte, et qu’elle est fort désirable et accueillante », le Conseil des Indes recommanda de faire saisir ses documents et de lui interdire d’en imprimer de nouveaux sans autorisation royale.

De 1611 à 1614 : des appuis prestigieux, jusqu’à son dernier voyage

Deux ouvrages importants furent alors publiés en Espagne, qui étaient de nature à incliner le sort en faveur de Quirós. D’une part, Hechos de Don García Hurtado de Mendoza…, la biographie de l’homme qui avait été vice-roi du Pérou à l’époque du deuxième voyage de Mendaña, par Cristóbal Suárez de Figueroa, un ami du navigateur, volontaire pour partir en sa compagnie aux Indes Australes, et qui conclut ainsi son résumé du voyage de 1606 : « bien que l’on puisse considérer que la [colonisation] des Terres Australes est délicate et présente un certain nombre d’inconvénients, c’est une affaire de première importance […] Il serait bon que cela continue, afin d’atteindre les objectifs désirés ». D’autre part, la Chronica General de Nuestro Padre, San Francisco, y su Apostólica Orden, du franciscain Fray Antonio Daza qui, après avoir raconté la prise de possession intervenue à Santo, écrivait : « Voilà où en sont les choses. Le capitaine Pedro Fernández de Quirós est maintenant à Madrid, et sollicite avec un zèle digne d’Élie la colonisation de cette terre et l’évangélisation de ses habitants. Que Dieu décide, et qu’il envoie la lumière de sa grâce sur cette terre, dont on dit qu’elle est quatre-vingt fois plus étendue que l’Espagne ».

Si Fray Daza l’assimilait au grand prophète Élie, le messager de Dieu qui n’avait pas été écouté, Quirós se présentait lui-même comme le « modeste instrument [par lequel] Dieu montrait les Terres Australes » à Philippe III, « un autre Nouveau Monde », dont il souhaitait que « jamais ses indigènes ne tombent aux mains d’encomenderos espagnols », car ces gens-là, animés par la hâte de s’enrichir et le seul souci de leur intérêt personnel, avaient maltraité les Indiens d’Amérique : il s’agissait donc de faire en sorte que les mêmes erreurs ne se répètent pas, puisque la providence offrait à l’Espagne une deuxième – et dernière – chance de réussir, écrivant encore cette célèbre formule : « J’ai découvert un Paradis Terrestre ».

Ces accusations se sont accentuées avec le temps, au point de prendre un ton intolérable : Quirós écrivit que le pays souffrait depuis longtemps d’une mauvaise santé et avait besoin de remèdes « forts et au goût amer » et que le roi se devait d’y mettre pas bon ordre, faute de quoi c’était le salut éternel de son âme qui courait un grave danger. Par ces propos, il se situait bien dans le courant intellectuel des arbitristas, des « donneurs d’avis » qui, constatant le marasme que traversait l’Espagne, cherchaient à y remédier, se basant sur une « conception providentialiste du prince juste » et sur le « caractère charismatique de la monarchie », et proposaient des « solutions qui relevaient souvent de l’utopie » : on pense aux projets de Quirós pour les Indes Australes, où il gagnerait « l’adhésion des indigènes par la douceur », faisant construire « des centaines d’églises, de couvents, de collèges et de séminaires [dans lesquels], avec le consentement de leurs parents, les frères déchaux de Saint François recueilleraient et évangéliseraient les enfants, […], guideraient [certains] d’entre eux vers le sacerdoce afin qu’une fois ordonnés, ils allassent prêcher dans leurs villages d’origine », bannissant de ces îles « l’adoration du démon ». Ses Requêtes déclenchèrent plus souvent la moquerie que l’intérêt chez leurs destinataires, mais on ne peut manquer d’être ému par sa détresse et son désespoir, qu’il exprimait ainsi : « J’en ai assez de voir mes projets méprisés, assez de souffrir de mille façons, assez d’être couvert de dettes, j’en ai assez enfin de tout ce que je ne dis même pas ».

En juillet 1614, Philippe III décida finalement d’envoyer Quirós à Lima par le même navire que le nouveau vice-roi du Pérou, « qui l’aiderait dans son projet de découverte et aux ordres de qui il devrait se tenir ». Voulant sans doute croire, malgré le caractère hypothétique de ces termes – qui cachaient effectivement la volonté de l’éloigner et de le paralyser –, qu’il allait s’établir aux Indes Australes, il emmena avec lui toute sa famille : son épouse, doña Ana Chacón, ses enfants, Francisco et Jerónima, son neveu, Lucas, et deux domestiques. Il embarqua le 7 avril 1615 sur un galion de la Flotte Royale des Indes, et arriva à Panama vers le 24 juin. C’est sans doute là qu’il mourut, âgé d’environ 55 ans.

Conclusion

À quelle date et en quel endroit précis le capitaine Quirós est-il mort ? Quelle fut la cause de son décès ? Où fut-il enterré ? Autant de questions sans réponses : l’anonymat dans lequel il paraît avoir fini ses jours dut sembler bien amer à cet homme qui se prenait pour « un nouveau Colomb ».

Il affirmait avoir parcouru « 20 000 lieues », et il avait raison : la somme de ses traversées connues dépasse les 70 000 milles nautiques. En revanche il se trompait quand il disait avoir trouvé l’immense « Continent Austral » : Santo n’est qu’une île et ne fait que 4000 Km2. Malgré l’absence de cartes, il parvint à traverser des zones fort périlleuses du Pacifique, comme les Tuamotu, qui furent appelées plus tard « l’archipel dangereux », ou à rallier les Philippines depuis Santa Cruz.

Il avait assuré qu’il serait un meilleur chef d’expédition que Mendaña mais, s’il ne sut pas mieux que lui contrôler les angoisses et la violence de ses hommes, et si l’entreprise qu’il avait portée en lui pendant sept ans lui échappa en sept mois, il faut cependant lui reconnaître le mérite d’avoir ramené tous ses compagnons au port – à l’exception du vieux Frère Munilla, âgé d’environ 80 ans – et pour l’époque, ce n’était pas rien.

On estimera à leur juste valeur ses descriptions des maisons ou des pirogues marquisiennes, qui révèlent chez lui un vrai intérêt pour l’autre, son absence de réprobation devant la nudité des Indiens, ses hypothèses très modernes sur le peuplement des îles de la Mer du Sud, ses propos compréhensifs sur les Océaniens qui ne faisaient que « défendre leur terre contre ceux qui l’envahissaient et les assassinaient », ou ses projets de « bâtir des collèges et des Universités » dans les Indes Australes, toutes choses bien différentes des caricatures habituelles que l’on peut lire ici ou là au sujet des navigateurs ibériques.

Son sillage ne disparut pas avec lui : sa vision eschatologique des Indes Australes, comme le lieu où tout pouvait recommencer et réussir, marqua fortement les esprits franciscains, qui continuèrent d’échafauder des projets missionnaires pour la Mer du Sud et, bien qu’ils s’en soient toujours défendus, les explorateurs qui lui succédèrent dans le Grand Océan ne naviguèrent pas en eaux inconnues. On sait que, deux siècles après la « découverte » espagnole des îles Salomon, le capitaine Cook mit fin à la croyance en l’existence du mythique « Continent Austral », mais on ne peut ignorer que l’autre mythe, celui du « Paradis Terrestre », vit toujours – et n’est pas près de s’éteindre.

On retrouve aujourd’hui le souvenir du capitaine Quirós sur deux timbres, émis en Polynésie française en 1995 et au Vanuatu en 2006, ou dans le monument érigé sur le rivage de la grande baie du nord de Santo, 400 ans après la fondation de la Nouvelle-Jérusalem, lors des Journées d’études UNC-USP-UPF impulsées par l’Union Européenne à Port-Vila et à Santo, suivies en novembre 2006, à Barcelone, du congrès organisé par l’Association Espagnole d’Études du Pacifique autour de ses voyages.

© Annie Baert,

agrégée d’espagnol, docteur en Études Ibériques

Notes:

1. Le verbe « découvrir » est à prendre dans son sens étymologique de « dé-couvrir », donner à connaître – ici, aux Occidentaux, bien sûr – ce qui leur était auparavant caché, inconnu. (retour au texte)

2. Arnold Wood : The Discovery of Australia, London, 1922, Macmillan & Co, 541 pages. Sur l’expression « Mer du Sud », voir Vasco Núñez de Balboa (1475 ? – 1519), « découvreur » de la Mer du Sud, sur Île en île. (retour au texte)

3. Pedro Fernández de Quirós :

Historia del descubrimiento de las Regiones

Austriales

(1ère 1876, Madrid, par Justo Zaragoza), 3

vol., Madrid, 2000, ed. Dove.

— :

Histoire de la découverte des Régions Australes (Iles

Salomon, Marquises, Santa Cruz, Tuamotu, Cook du Nord

et Vanuatu), Paris, 2001, L’Harmattan, 345 pages. Voir

Bibliographie aux pages 339-340.

— : Memoriales de las Indias Australes, ed. de O.

Pinochet de la Barra, Madrid, 1991, ed. Historia 16,

Crónicas de América n° 64, 444 pages.

Celsus Kelly (ed) : Austrialia Franciscana, 6

vol. 1963-1973, Franciscan Historical Studies / Archivo

Iberoamerican.

Diego de Prado y Tovar : Relación sumaria, in

Brett Hilder : El Viaje de Torres, Madrid, 1990,

Ministerio de Asuntos Exteriores, 254 pages, pp.

201-233. (retour au texte)

4. On trouve d’ailleurs une rue à son nom dans les deux villes, Lisbonne et Evora. (retour au texte)

5. Voir « Álvaro de Mendaña (1542-1595), un explorateur du Pacifique sud au destin tragique » sur le site Île en île. (retour au texte)

6. Outre la capitane, il y avait le navire-amiral, la Santa Isabel – sur lequel embarquait l’amiral de la flotte, c’est-à-dire le second dans la hiérarchie – , ainsi que deux navires plus petits, la frégate Santa Catalina et la galiote San Felipe. (retour au texte)

7. Le maître de camp était le chef de tous les soldats. (retour au texte)

8. Une lieue valait 3,4 milles nautiques, et un mille nautique vaut 1,852 Km. (retour au texte)

9. Soit à une moyenne journalière de 103 milles, à la vitesse de 4,3 noeuds, ou 8 Km/h. (retour au texte)

10. Les calculs de latitude ne présentaient en général qu’un demi degré d’erreur. Pour ce qui était de la longitude, en l’absence d’horloge fiable, il fallait se contenter d’estimations. (retour au texte)

11. Le mot « indigène » n’a aucune connotation péjorative et est évidemment à prendre dans son sens étymologique de « qui est né dans le pays ». (retour au texte)

12. Pas plus qu’ « indigène », le mot « indien » n’a aucun sens péjoratif : il désignait simplement les habitants des terres appelées les Indes – ici, les Indes Australes. (retour au texte)

13. Ce chiffre est à reconsidérer à la lumière des escarmouches relatées : le total des morts indigènes n’est certainement pas inférieur à 25, ni supérieur à 70. (retour au texte)

14. « Misérables » avait le sens de « qui inspire de la pitié ». (retour au texte)

15. Il s’agissait de la capitane, la San Pedro y San Pablo, du navire-amiral, la San Pedro, et d’une patache, nommée Los Tres Reyes Magos. (retour au texte)

16. La façon d’obtenir de l’eau douce à partir de l’eau de mer était déjà connue. Antonio de Herrera écrivit entre 1596 et 1601 : « On sait qu’avec le feu et d’autres instruments, [l’eau salée] devient douce » (Historia General de los hechos de los castellanos, Madrid, 1991, I, p. 660). (retour au texte)

17. Les paumotu sont les habitants des Tuamotu. (retour au texte)

18. Ces lances, terminées par « des os de poisson très pointu », étaient en « bois de palmier » et faisaient plus de 6 mètres de long. (retour au texte)

19. En fait il se trompait d’un demi degré : la latitude de Santa Cruz est de 10° 30′, celle de Rakahanga de 10°. (retour au texte)

20. Il n’y a que 94 milles entre les deux îles, soit 175 Km. (retour au texte)

21. La grande baie fut baptisée d’après le calendrier catholique qui fête ces deux apôtres le 2 mai. (retour au texte)

22. Elle fut traduite en allemand, en hollandais, en latin, en anglais et en français, publiée à Augsbourg, à Amsterdam, à Genève, à Francfort, à Leipzig, à Londres, et à Paris. (retour au texte)

23. Selon Joseph Pérez, « l’Espagne s’est épuisée, sans résultat, à suffoquer la rébellion, et on considère qu’entre 1566 et 1654, elle dépensa dans les guerres des Flandres, plus de 218 millions de ducats, c’est-à-dire presque le double de ce qu’elle reçut des Indes pendant la même période ». (« Expansión europea », Historia de España, Madrid, 1986, Ed. Historia 16, 1303 pages, p. 508). (retour au texte)

Annie Baert, principales publications :

- « Des îles bien peu secrètes. Les récits de trois voyages espagnols dans le Pacifique aux XVIè et XVIIè siècles et leur diffusion à travers l’Europe et l’Amérique », Revue Française d’Histoire du Livre(Bordeaux) 94-95 (1997): 165-186.

- Le Paradis Terrestre, un mythe espagnol en Océanie. Les voyages de Mendaña et de Quirós, 1567-1606, Paris: L’Harmattan, 1999.

- « Du Continent Austral au Paradis Terrestre. Une vision espagnole des peuples océaniens, XVIe-XVIIe siècles », Hermès (CNRS) 32-33 (2002): 157-162.

- « L’angoisse des immensités océanes », L’espace-temps, Bulletin du LARSH n° 2, (sous la direction de Bernard Rigo), Papeete: Au Vent des îles, 2005: 89-105.

- « Don García Hurtado de Mendoza, marquis de Cañete (1535-1609), le vice-roi du Pérou qui donna son nom aux Îles Marquises », L’Amérique hispanique et le Pacifique (Hommage à Hugo Neira), Paris, éd. Karthala (sous la direction de P. Vérin et R. Veccella), 2005: 71-88.

- « Les explorations espagnoles du Pacifique (1521-1606) : échec ou réussite ? », Revue d’Histoire Maritime 6 (sous la direction de Jean-Pierre Poussou), Paris: Publications de l’Université de Paris-Sorbonne, 2006, 245 pages, pp. 9-27.

- « Prémices de l’évangélisation dans le Pacifique », Les écritures de la Mission dans l’outre-mer insulaire (sous la direction de Claire Laux), Brepols, 2007, 242 pages, pp. 127-145.

- « La découverte de Vanuatu par Pedro Fernández de Quirós », et « Pedro Fernández de Quirós, l’homme », Pedro Fernández de Quirós et le Vanuatu. Découverte mutuelle et historiographie d’un acte fondateur. 1606, co-édition du GRHOC & Délégation de l’Union Européenne, Nouméa, 2007, 348 pages, pp. 31-56 et 111-144

Cet essai, « Le capitaine Pedro Fernández de Quirós, « Don Quichotte de la Mer du Sud » (1560-1615) », par Annie Baert, est publié pour la première fois sur Île en île.

© 2008 Annie Baert et Île en île

Retour:

- voyageurs et expéditions, index.

- chronologie antillaise – XVIe siècle

- littérature @ Île en île