par Annie Baert

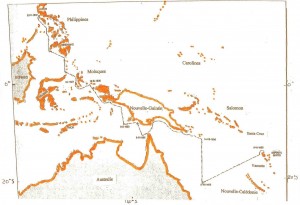

Son deuxième patronyme, Torres (prononcer Torèsse), figure sur toutes les cartes de l’Océan Pacifique, pour désigner le détroit qui sépare la Nouvelle-Guinée et l’Australie et qu’il fut le premier Européen à emprunter, il y a un peu plus de quatre siècles, en 1606, quand, ayant quitté l’île de Espíritu Santo (Vanuatu), il décida de rejoindre les Moluques puis les Philippines.

Si les Espagnols connaissaient déjà plus ou moins la position de la Nouvelle-Guinée (ainsi baptisée en 1545 par le navigateur Íñigo Ortiz de Retes, en raison de la ressemblance de ses habitants avec ceux de la Guinée d’Afrique [1]), ils ignoraient l’existence d’une autre masse terrestre non loin de sa côte sud. Aujourd’hui, les marins possèdent toutes les informations nécessaires sur le passage entre ces deux îles-continents et sur son extrême danger, grâce aux cartes marines et aux Instructions Nautiques – des documents dont les aventuriers du début du XVIIe siècle ne disposaient évidemment pas. Torres réussit à surmonter tous les périls de ce chenal, au prix de quelques mois de navigation aventureuse, réalisant une authentique prouesse nautique, dont nous allons résumer les grandes lignes, après avoir essayé de cerner le personnage.

I – Quelques traits de la personnalité de Vaez de Torres

Sa vie présente de nombreux mystères. Commençons par ceux qui entourent son identité : on ignore tout de ses dates et lieux de naissance et de mort ; on n’a aucun portrait de lui, à part celui qui figure sur la porte de la Mitchell Library à Sydney, gravé sur bonze par un artiste anonyme longtemps après sa disparition ; quant à son nom, si lui-même signait Váez de Torres, on trouve Paz de Torres, ou encoreTorres de Paz, chez certains auteurs [2].

On ne sait rien non plus des années qui précédèrent ce fameux voyage : était-il venu d’Espagne, ou avait-il grandi au Pérou ? Le première mention que nous trouvons de Luis Váez de Torres nous apprend qu’à Lima, en 1605, on parlait de lui comme d’un bon marin, au point que le capitaine Quirós, qui s’apprêtait à partir à la recherche du continent austral, réclamait du vice-roi qu’il lui donne le titre de « capitaine et pilote » de l’un de ses vaisseaux, ajoutant que ses hommes « le réclamaient ». Torres partit donc le 21 décembre 1605, en tant qu’ « amiral » de la flotte, sur le San Pedro, et reçut les Instructions de son supérieur, rédigées le 8 janvier suivant [3].

En compagnie de la capitana et d’un troisième bateau, plus petit, appelé lancha ou zabra, le Tres Reyes Magos, il fit escale à Hao (Tuamotu, Polynésie française) en février, à Rakahanga (Cook du Nord) en mars, et à Taumako (Iles Salomon) en avril. Après un séjour d’un peu plus d’un mois dans l’île qui fut baptisée Espiritu Santo (Vanuatu), le capitaine Quirós décida de reprendre son voyage, et c’est alors que les navires furent séparés.

Voici le résumé des faits, selon les récits des chroniqueurs : la flotte leva l’ancre dans la matinée du jeudi 8 juin. Face à un fort vent contraire, le capitaine Quirós donna l’ordre général de revenir au mouillage : seuls le navire-amiral et la zabra y parvinrent en saisissant les bonnes risées, tandis que la capitana tira des bords trop courts à l’entrée de la baie, sans parvenir à gagner un endroit assez peu profond pour y jeter l’ancre et, incapable de remonter au vent, ne fit que dériver et se retrouva bientôt loin en haute mer. Elle perdit « 20 lieues » en trois jours, soit environ un mille par heure, ce qui n’est pas extraordinaire [4].

La flotte était désormais partagée en deux : dans ce cas, expressément prévu dans les Instructions de janvier, les navires devaient se rendre à Santa Cruz. Torres attendit deux semaines au mouillage, à Santo, un éventuel retour de son commandant, puis leva l’ancre et prit la direction de Manille, où il arriva finalement le 22 mai 1607. Le dernier signe de vie que nous ayons de lui date du 12 juillet suivant, lorsqu’il rédigea un rapport sur son voyage, adressé au roi Philippe III, dans un courrier connu comme « Lettre-Récit ».

Pour étudier cet épisode, nous disposons également des Récits de deux autres de ses compagnons de voyage, Prado y Tovar et Juan de Iturbe, outre les documents dus au capitaine Quirós lui-même, au chef-pilote Gaspar González de Leza ou au Père Munilla, le supérieur des religieux de l’expédition [5].

De façon générale, on peut dire que Torres ne fit preuve ni de respect ni d’obéissance envers son commandant, et ce, dès le début de l’expédition. On notera d’abord que dans sa lettre au roi il ne mentionne même pas les Instructions reçues du capitaine Quirós, comme s’il les tenait pour inexistantes – Prado et Iturbe n’y font pas non plus la moindre allusion ; en revanche, ce texte est fidèlement reproduit dans le Journal du Père Munilla.

Torres fait parfois omission des détails qui ne sont pas en sa faveur. On sait qu’environ un mois après le départ de Callao, le 19 janvier, au coucher du soleil, il fit tirer un coup de canon pour signaler la présence d’une terre – que personne ne vit le lendemain matin, car « cela était sorti de son imagination », écrivit Leza. Mais pas un mot à ce sujet dans sa lettre au roi.

C’est un euphémisme de dire qu’il se montra peu respectueux de la hiérarchie. Alors que les esprits s’agitaient parce qu’il n’y avait toujours aucun « grand continent » en vue, il fit des reproches en public au capitaine Quirós ou le contredit ouvertement. Quand celui-ci décida de changer de cap, le 22 janvier, il lui fit savoir qu’il jugeait cette décision « injustifiée » ; quand les navires se perdirent de vue, il l’en rendit responsable, affirmant que c’était la lanterne de la capitana qui n’était pas restée allumée, par sa faute car, « étant malade, il ne voyait pas ce qui se passait à son bord, et ses ordres n’étaient pas appliqués fidèlement » ; quand le capitaine Quirós déclara que l’île de Santa Cruz, où il avait séjourné personnellement dix ans plus tôt, n’était plus bien loin, Torres mit en doute la longitude annoncée — qui était évidemment erronée puisque les moyens techniques de l’époque ne permettaient pas de la calculer, mais il commit lui aussi une erreur.

Il considérait que le commandant ne remplissait pas son rôle convenablement, ne savait pas se faire obéir et n’était pas un bon chef d’expédition, ajoutant qu’il n’avait même pas été un bon pilote lors du voyage précédent, de 1595. Il est difficile d’imaginer qu’un subordonné puisse se permettre de tels propos : sans doute voulait-il apparaître aux yeux du roi comme le seul chef digne de ce nom, ou comme le « sauveur » de l’expédition, mais il courrait le risque d’apparaître comme un mauvais second, ce qui en mer ne se pardonne pas.

Dans l’ensemble, les habitants des îles ne lui inspirèrent ni intérêt ni estime. Malgré les recommandations contenues dans les Ordonnances Royales émises par Philippe II en 1573, qui faisaient obligation à ceux qui participeraient aux expéditions de découverte de se renseigner pour « comprendre les coutumes […] et la vie quotidienne des habitants des nouvelles terres, leur religion, leur littérature, leur mode de gouvernement, leurs goûts et les ressources de leur pays », il donne peu de détails sur leur aspect ou leurs caractéristiques et l’impression qui domine chez lui à leur sujet est surtout le mépris.

Quand le chef de Hao voulut offrir un cadeau au capitaine Quirós, Torres raconte qu’il envoya un « paquet de cheveux et d’affreuses plumes, ainsi que des nacres perlières gravées : voilà ce qu’étaient les trésors de ces sauvages corpulents, au teint des mulâtres ». Des termes qui contrastent fortement avec ceux du commandant qui dit d’une vieille femme de l’île reçue à bord que « tous se réjouirent de la voir si sympathique » ajoutant que « dans sa jeunesse, elle n’avait pas dû être vilaine », ou qui présente un homme du village comme un « Indien robuste, grand, aux membres bien proportionnés, au visage et au teint harmonieux », et qui concluait que les gens de cette île « avaient un beau corps, d’une belle couleur, et se couvraient les parties intimes » – ce qui prouvait que ce n’étaient pas des « sauvages » . Torres manifesta le même mépris pour les habitants de Taumako, de qui il écrit : « je leur ai ordonné de sortir de leurs maisons toutes leurs affaires, qui ne valaient pas grand chose ». De ceux de Santo, il se contenta de dire qu’ils « étaient noirs et nus », tout comme ceux de Nouvelle-Guinée, « des Noirs, corpulents, nus », chez qui il relève cependant qu’ils étaient « bien ornés ».

Ce mépris se transforme en indifférence pour le sort ou pour la vie des habitants des îles visitées. C’est sans la moindre hésitation que Torres baptise l’île de Rakahanga de l’horrible nom de « Ile du massacre », que l’on comprend mieux grâce à son récit : « comme ils se sont opposés à mon débarquement, je les ai attaqués et les ai écrasés, et me suis rendu maître de cette île ». Et le capitaine Quirós raconte que lorsqu’il revint ensuite aux navires, il « évita de se trouver en sa présence », sans doute pour ne pas entendre de reproches sur ce « massacre ». Le commandant devait cependant apprécier ses qualités militaires puisqu’à Santo il le nomma maître de camp (supérieur des soldats) – nomination que ne rapporte pas l’intéressé.

Torres ne relate pas non plus le grand honneur que lui fit le chef de Taumako, Tumai, en échangeant son nom avec le sien, selon la coutume polynésienne – en 1595, le chef de Santa Cruz avait procédé de la même façon avec Mendaña qui, lui, s’était montré sensible à cette marque d’estime. Il termine ainsi la chronique de son séjour sur cette île : « je pris congé d’eux, après leur avoir capturé quatre individus ». On trouve encore la même froideur dans la relation de sa navigation au milieu des îles du Détroit : « dans cette zone, j’ai capturé vingt personnes de différentes nations ».

L’orgueil et le courage sont les deux traits indissociables qui ressortent de la personnalité de Torres, comme on le constate en plusieurs occasions.

Il n’hésita pas à risquer sa vie à Rakahanga, en passant le récif de corail « malgré la grosse houle, au risque de [sa] vie », et à Tikopia où, là non plus, il n’eut pas peur « d’aller à terre sur un petit radeau, avec seulement deux hommes ». D’autres marins avaient déjà réalisé de semblables actes, comme Belmonte à Hao, mais ils sont absents du récit de Torres.

L’amiral s’exprime souvent à la première personne, faisant abstraction des ordres reçus, ce qui a pour effet de suggérer que ses actes n’étaient dus qu’à son initiative personnelle, comme, par exemple à Taumako où, raconte-t-il : « Je partis à terre avec 50 hommes sur deux canots », quand il ne faisait qu’obéir aux directives du capitaine Quirós. Ensuite, au lieu d’écrire : « le capitaine Quirós décida que nous chercherions les îles énumérées par les gens de Taumako », il utilise une formule impersonnelle et raconte qu’ « il fut décidé que nous chercherions… ». Puis à Santo, au lieu de rappeler que « le capitaine Quirós donna à cette baie le nom de Saint-Philippe et Saint-Jacques, et en prit possession au nom du roi », il écrit : « nous lui donnâmes le nom de Saint-Philippe et Saint-Jacques … et nous en prîmes possession au nom de Votre Majesté », comme s’il s’agissait de décisions collectives, ce que ne confirment pas les autres récits.

L’emploi de la première personne est également de mise lorsqu’il raconte des escarmouches ou de vraies batailles « dans les îles de Bachán, les premières des Moluques », mais le récit de son compagnon Prado est parfois légèrement différent. Il raconte ainsi cet épisode, dont il revendique clairement la direction et la victoire : « le roi [de Bachán] nous avait demandé d’attaquer certains de ses vassaux qui s’étaient révoltés contre lui … je pris 30 hommes … après avoir invoqué Saint-Jacques, je leur envoyai une décharge d’arquebuses … et ils se débandèrent ». Torres lui aussi raconte la même anecdote, à la première personne : « un roi de nos amis m’avait demandé de l’aider à réduire une révolte … je les attaquai et en seulement quatre heures les mis en déroute et m’emparai de leur forteresse … où on voit que j’ai toujours remporté mes victoires facilement ». Par ailleurs, on observe qu’il ne se contente pas de relater la bataille des Moluques mais ajoute une sorte de réflexion personnelle, inattendue, et révélatrice d’au moins un aspect de sa personnalité, où il se vante de la victoire – qui pourtant avait requis l’intervention de « 400 ou 500 Maures, sujets du roi de Bachán ».

Le même genre d’observation lui avait échappé lorsqu’il racontait comment, à Santo, il avait décidé de continuer le voyage « contre la volonté de beaucoup d’entre nous, je devrais même dire de la plupart ». Jusque-là nous sommes dans un récit objectif, mais il poursuit en disant : « car je n’ai pas le même caractère que le capitaine Quirós », mettant en relief sa capacité à s’imposer à ses hommes. Après avoir miné l’autorité de son supérieur pendant des mois, il souligne que si, lui aussi, eut du mal à se faire obéir, il y parvint, car ce n’était pas des hommes de la même trempe – une autre façon de discréditer Quirós.

La différence de caractère à laquelle il faisait allusion renvoie à la séparation de la flotte, survenue à Santo le 11 juin, dont il est clair qu’elle fut le résultat d’une malheureuse combinaison entre un cas de force majeure, des conditions météorologiques contraires et une certaine dose de mauvaise volonté ou de négligence dans l’équipage. Mais Torres la raconte ainsi : « la capitana partit à une heure du matin sans rien nous dire et sans nous faire aucun signal que nous pussions comprendre », laissant entendre que le capitaine Quirós abandonna les deux autres navires. Il parle en réalité d’une mutinerie, qu’il avait déjà annoncée auparavant, quand il racontait l’arrestation du chef-pilote Ochoa en disant : « c’est pourquoi il lui arriva [à Quirós] ce que votre Majesté doit avoir appris, c’est à dire qu’ils lui firent faire demi-tour… » — une mutinerie qu’il confirme implicitement quand il évoque les recherches qu’il effectua le lendemain autour de l’île de Santo, en des termes pleins de sous-entendus : « il était impossible de les trouver car leur chemin n’était pas le bon, et leurs intentions non plus ». On peut voir là une contradiction : soit « le chemin », le cap suivi par la capitana n’était pas celui qu’il fallait choisir, parce que son commandant avait « déserté », et c’était lui le responsable ; soit les « intentions », celles des hommes de son équipage, n’étaient pas honnêtes, parce qu’ils ne voulaient pas obéir à leur capitaine, et il devient alors leur victime. Mais ce paradoxe n’en est pas vraiment un, puisque s’il fut victime d’une révolte, Torres considère qu’il le dut entièrement à son incapacité à commander. Cela n’a au fond pas d’importance, puisque ce qui compte c’est de ruiner l’image de Quirós aux yeux des destinataires de ce courrier, le roi et son Conseil des Indes, et de mettre l’accent sur sa propre découverte [6].

II – La découverte du Détroit

Après avoir attendu son commandant au mouillage pendant deux semaines et ayant renoncé à le revoir, Torres dut prendre une décision. Il écrit : « J’ouvris les ordres de Votre Majesté … et sortis de cette baie conformément aux ordres… » Il fait ici référence à des ordres royaux que lui aurait remis le vice-roi du Pérou avant leur départ de Callao, ce que confirme Prado : « il ouvrit un document scellé et déclara qu’il émanait du vice-roi du Pérou… ».

Mais nous savons que Torres avait reçu des Instructions du capitaine Quirós, selon lesquelles le lieu de rendez-vous pour les trois navires était l’île de Santa Cruz, où « le capitaine qui y arriverait le premier devrait jeter l’ancre et attendre les deux autres pendant trois mois… ». Il ignora apparemment les dites Instructions et, au lieu de se diriger vers le nord, vers l’île toute proche de Santa Cruz, il prit le chemin du sud, suivant les ordres royaux qui, selon Prado étaient « d’aller jusqu’à 20 degrés de latitude sud et de reconnaître s’il y avait une terre quelconque dans cette zone ».

C’est alors que débuta ce qui fut finalement un véritable exploit nautique, pratiquement une année entière en eaux inconnues, et que l’on peut étudier en trois étapes, de durées inégales : d’abord, celle qui va de Santo au détroit, de juin 1606 à la fin août ; ensuite, le franchissement du détroit lui-même, du début septembre à la mi-octobre ; enfin la traversée vers les Moluques et les Philippines, atteintes en mai 1607.

Première étape

Torres écrit qu’il quitta la baie « dans l’intention de faire le tour de cette île », ce qui suggère qu’en le faisant il se rendit compte que la Austrialia del Espíritu Santo n’était pas le continent austral espéré, comme l’affirmait le capitaine Quirós. Mais il reconnaît lui-même que « le temps ne le [lui] permit pas, ni les forts courants … au milieu de l’hiver, avec des vents contraires… », et ajoute : « j’en longeai une grande partie … et y vis des fleuves à fort débit ». Quant à Prado, il dit : « nous fîmes le tour de l’île autant que nous le permit le vent d’est… ». C’est à dire qu’ils ne firent pas le tour complet de cette terre. C’est ce que confirme la lettre de Torres à Quirós, dont le résumé commence par ces mots : « Il dit qu’il longea la terre où se trouve la baie de Saint-Philippe et Saint-Jacques par l’ouest et qu’il y vit de très grands fleuves… » [7]. Quirós ne parle pas d’ « île » mais de « terre », comme le Docteur Arias en 1631 : « n’ayant pas pu, à cause du temps contraire, faire le tour de la terre où se trouvait la Baie, pour voir si c’était une île ou un continent, comme ils l’avaient imaginé… » [8]. On ne peut donc sans doute pas suivre Brett Hilder quand il affirme que Torres écrivit à Quirós que Santo était une île et que celui-ci dissimula cette information dans ses écrits postérieurs.

En sortant de la baie, comme l’alizé soufflait, Torres et ses compagnons durent partir vent arrière, vers l’ouest, au large de la côte nord, puis ils descendirent vers le sud le long de la côte ouest de Santo, mais il est évident qu’ils furent incapables de suivre sa côte méridionnale, car pour cela il aurait fallu aller contre le vent, et ils continuèrent vers le sud. Cela ne les empêcha pas d’affirmer que c’était une île et que « l’opinion de Quirós était fausse ». Nous savons aujourd’hui qu’effectivement Santo n’est qu’une île, de petite taille (4 000 km2), mais on ne peut s’empêcher de voir une certaine hardiesse dans de telles affirmations.

Après s’être éloigné de cette île, Torres se disposa à suivre les ordres du vice-roi mais, sans doute parce que le vent de sud-est l’en empêcha, il ne prit pas un cap franchement au sud – qui l’aurait conduit vers la Nouvelle-Calédonie, encore inconnue des Européens. Il fit du sud-ouest sans trouver aucun « signe de terre », bien que Prado écrive que, dans cette zone, ils virent « beaucup d’oiseaux posés sur des troncs d’arbres », ce qui pour lui signifiait « une terre proche », mais « les vivres [insuffisants] ne leur permirent pas de la chercher » – ce que confirme Torres : « Je n’avais à ce moment-là que du pain et de l’eau… ». Il n’était pas question de perdre du temps à poursuivre cette chimérique terre inconnue, et ils continuèrent jusqu’à 20° sud, lattitude qu’ils atteignirent sans doute le 5 juillet.

Torres et ses compagnons mirent alors le cap au nord pendant neuf jours, parcourant environ 600 milles nautiques – ce qui donne la fort modeste moyenne de 2,7 nœuds, soit à peine plus de 5 km/heure. Par 11° sud, le 14 juillet, Torres écrit qu’il aborda « le commencement de la Nouvelle-Guinée ». Selon la coutume, ils donnèrent à l’endroit le nom de la fête catholique du lendemain, San Buenaventura (c’étaient les Louisiades, archipel à l’est de la Nouvelle-Guinée) : ne pouvant passer dans leur est, ils durent les longer vers l’ouest, en « obéissant au vent » pendant cinq jours, et arrivèrent ainsi dans une baie qu’ils appelèrent de deux façons : Puerto Lerma, en l’honneur du Premier Ministre, ou selon le calendrier, Puerto de San Francisco (Oba Bay, sur l’île de Sideia).

Là, ils allèrent à terre et s’emparèrent d’ « une grande quantité d’ignames et de patates [douces], ce qui [leur] fut d’un grand soulagement ». Alors qu’ils cherchaient un éventuel chenal, se produisit la première rencontre avec les indigènes : « comme ils étaient à portée d’arquebuse, nous leur tirâmes dessus avec nos mousquets, et les balles tombèrent au milieu de leurs canots … en nous approchant nous les saluâmes de nos mousquets et en tuâmes plusieurs… », dit Torres, et c’est pourquoi cet endroit fut baptisé de « la Bataille » (appelé Rocky Pass par Moresby en 1875, de non nom indigène Sawa Sawaga). Après ce passage, ils allèrent jeter l’ancre devant une île (Doini) qui se trouve au sud de Rocky Pass, où ils s’emparèrent de « neuf porcs bien gros … ce qui [les] soulagea joliment… », et à laquelle ils donnèrent le nom de San Facundo en raison de sa fécondité. Ils y restèrent deux semaines, ce qui permit à Prado d’exécuter sa deuxième série iconographique [9].

Avant de lever l’ancre, ils procédèrent à la prise de possession solennelle – selon Prado, c’est lui qui s’en chargea, en tant que « commandant en chef », tandis que Torres écrit « nous prîmes possession », à la première personne du pluriel – puis, le 2 août, continuèrent leur chemin vers l’ouest, ne parcourant que « 20 lieues » (68 milles nautiques) en 9 ou 10 jours – une lenteur qui s’explique par la nécessité de naviguer avec la plus grande prudence au milieu d’un « haut-fond de 3 à 9 brasses [10] », ainsi que le rapporte Torres. Prado explique : « Comme il y a beaucoup de hauts-fonds, nous décidâmes de ne faire route que pendant la journée, avec un homme de veille sur le beaupré, et de mouiller à 5 heures de l’après-midi, en lieu sûr ». Le 12 août, ils jetèrent l’ancre dans le Port de Monterrey (ainsi appelé en l’honneur du vice-roi du Pérou), sis dans la Baie appelée de San Lorenzo, sur la côte nord de l’île de Santa Clara – deux toponymes choisis comme d’habitude en fonction du calendrier – (Mugula, ou Bona Bona), à l’entrée orientale de la grande Baie de L’Orangerie, sur la côte sud-est de la Nouvelle-Guinée.

Là, ils consacrèrent une douzaine de jours à explorer la zone : la baie de Nuestra Señora de la Asunción, ainsi appelée d’après la fête religieuse du 15 août, l’Assomption de Marie, (Mullins Harbour, ou Puro), une vaste plaine où ils virent des « porcs semblables à ceux de Castille [11] », et où ils remplirent leurs canots de noix de coco – mais « les Indiens [12], qui voulurent [les] en empêcher, apprirent ce qu’étaient les arquebuses et qu’elles peuvent tuer de loin ».

Le 24 août ils reprirent leur route vers l’ouest, jusqu’à l’île baptisée selon le saint du jour, San Bartolomé (Mailu), qui se trouve à l’extrémité occidentale de la Baie de l’Orangerie, jetant l’ancre « tout près de la terre ». Après une escarmouche avec les naturels, ils capturèrent quatorze enfants – qui furent ensuite baptisés et « instruits » –, puis eut lieu la cérémonie de la prise de possession, où fut donné à toute cette terre le nom de Magna Margarita, en l’honneur de la Reine d’Espagne. Prado réalisa alors sa troisième série iconographique.

Les ancres furent de nouveau remontées le 28 août, toujours vers l’ouest, le long de la côte néo-guinéenne, en louvoyant au milieu des hauts-fonds de corail, jusqu’à l’île de San Juan Bautista – l’Église fête la Passion de Jean Baptiste le 29 août – (Manubada), dans la baie qui abrite l’actuelle capitale de la Nouvelle-Guinée, Port-Moresby. Ils n’y restèrent que quatre jours, et reprirent leur route le 2 septembre, forcés par un brusque coup de vent qui avait cassé un mouillage et causé la perte d’une ancre. Ils traversèrent alors vent arrière tout le Golfe de Papouasie, et c’est ainsi qu’ils se retrouvèrent devant « le haut-fond », qui s’appelle aujourd’hui le Détroit de Torres, un peu plus de deux mois après avoir quitté Santo, et ayant parcouru environ 650 milles nautiques le long de la côte sud de la Nouvelle-Guinée, sans se perdre au milieu des hauts-fonds et des chenaux inconnus. Ce qui les attendait allait être bien plus périlleux encore.

Deuxième étape : le détroit

C’est lorsqu’ils eurent atteint l’extrémité occidentale du Golfe de Papouasie qu’ils rencontrèrent le haut-fond qui sépare l’Australie et la Nouvelle-Guinée, ou plutôt qui les unit, puisque, selon Brett Hilder, si le niveau de la mer baissait de 14 mètres, comme cela s’est produit aux périodes glaciaires, il serait possible de passer à pied de l’une à l’autre de ces masses terrestres. C’est une zone parsemée de bancs de sable, d’écueils et d’îlots qui entraînent de forts courants, où les navires, évidemment dépourvus de cartes, pouvaient s’échouer à tout moment, sans aucun espoir de salut.

Pendant 35 jours, ils vécurent un véritable cauchemar, que Prado évoque ainsi : « Il y avait peu de fond, de sorte que nous dûmes prendre un autre chemin jusqu’à ce que nous trouvions un peu plus d’eau, mais cela ne dura pas et nous dûmes de nouveau prendre un autre chemin … nous y arrivâmes difficilement… ». On peut voir un écho de leurs tourments dans le nom de Malandanza – littéralement « l’île du malheur » – (Bampton Island) qui fut donné à une île qui marque l’entrée du détroit proprement dit, où ils jettèrent l’ancre pour un ou deux jours de repos, et qu’ils quittèrent le 7 septembre.

Ils firent encore un peu de route vers l’ouest mais, ne pouvant continuer sur ce cap, ils durent virer au sud-ouest et naviguer au milieu de ce dangereux labyrinthe de corail, comme à tâtons, sans cesser de sonder les fonds, faisant quelques rapides escales : le 8 septembre devant une île baptisée Isla de los Perros, « l’île des Chiens », parce qu’ils furent effrayés par ceux qu’ils entendirent hurler toute la nuit, (Dungeness Island), et où ils s’emparèrent de trois jeunes filles « pour le service des navires », puis le 9 à Turtle Backed, qu’ils appelèrent Isla de los Caribes, « l’île des Cannibales », parce qu’ils y avaient vu des crânes et des os humains. Il arriva alors un moment où ils se retrouvèrent dans une impasse, comme le raconte Prado : « Il y avait tant d’écueils que nous n’avons pas pu passer … nous ne pouvions pas nous sortir de ces hauts-fonds ». La seule issue était de faire demi-tour, cap au sud-est, mais cela voulait dire aller contre le vent, chose totalement impossible pour les navires de l’époque. C’est pourtant ce qu’ils ont réussi à faire, en utilisant habilement les courants de la marée descendante et se laissant porter par le flux vers l’extérieur du haut-fond, pour jeter l’ancre quand il s’inversait, afin de ne pas perdre de terrain. Après trois jours passés à manœuvrer ainsi, ils purent sortir d’un premier passage délicat, devant toujours lutter contre le courant. Prado continue ainsi : « Le courant contraire était si fort et si puissant qu’il fallut mettre deux hommes à la barre pour garder le navire en ligne droite, et cela dura ainsi huit jours et huit nuits ». De sorte que le 21 septembre, ils se retrouvèrent devant une île où ils découvrirent de nombreux fragments de pierre ponce : pensant à une éruption volcanique, ils l’appelèrent Volcán Quemado (il s’agit de Long Island). Ils étaient alors revenus plus ou moins à la longitude atteinte deux semaines plus tôt.

Il faut préciser que la proximité de l’équinoxe intensifiait encore l’amplitude des marées, dont Prado nous donne un exemple : au milieu de la nuit, alors que les navires étaient mouillés par cinq brasses (huit mètres) de fond, ce qui était convenable pour un bateau dont le tirant d’eau était d’environ cinq mètres, la mer ayant baissé, « la coque se mit à taper sur le sol : si le navire n’avait pas été mouillé sur un fond boueux, il se serait brisé en morceaux ». Si cela n’arriva pas, ce fut d’abord effectivement parce que le fond n’était pas fait de rochers ou de corail, mais ce fut aussi parce qu’ils allégèrent le navire en jetant par-dessus bord toutes les choses superflues, dont peut-être un canon, et rallongèrent le mouillage pour amortir les mouvements du bateau et s’éloigner un tant soit peu du haut-fond. Mais ce fut surtout parce qu’ils eurent de la chance, un facteur à ne jamais dédaigner en mer, car ils auraient bien pu connaître le même sort que deux navires qui en 1793 « s’échouèrent plusieurs fois de suite et mirent des mois à revenir en eau libre », comme le raconte Brett Hilder.

De Volcán Quemado, ils purent repartir vers le sud-ouest, s’arrêtant les 23 et 24 septembre à Peenecar Island, qu’ils appelèrent Nuestra Señora de Montserrat parce que sa silhouette leur rappela celle de la montagne de Barcelone. Faisant du sud, ils atteignirent Twin Islands, baptisée Cantarides, en raison de nombreuses mouches qu’ils y observèrent, et où ils demeurèrent du 25 septembre au 1er octobre. Ils ignoraient évidemment qu’ils se trouvaient alors dans un détroit, à très peu de milles au nord du cap York, l’extémité septentrionale de l’Australie, et ne pensaient qu’à se rapprocher de la côte de la Nouvelle-Guinée, pour la longer vers l’ouest et se rapprocher des Moluques.

Ils reprirent leur cap vers l’ouest, aperçurent dans leur sud-est quelques îles aujourd’hui australiennes, durent de nouveau lutter contre de forts courants de marée et esquiver encore des hauts-fonds mais, le 8 octobre, ils trouvèrent des eaux plus profondes et un vent d’est : ils purent ainsi faire du nord, « pensant qu’ils avaient enfin fini de longer cette grande terre, heureux de l’avoir laissée [derrière eux] dans leur est ». Le 9 octobre, ayant passé le cap de San Pablo (False Cape, ou Cape Valsche), ils quittèrent le haut-fond et ses problèmes.

Ils avaient donc mis 35 jours, du 5 septembre au 9 octobre pour passer ce dangereux détroit, sans avoir aucune perte humaine ni matérielle (à part une ou deux ancres) à déplorer, parcourant sur la route 350 milles depuis son entrée (Bampton Island : 9°S, 143°E) jusqu’à sa sortie (False Cape : 8°S, 137° 30’E), ce qui représente une moyenne de 10 milles (ou 18,4 km) gagnés vers l’ouest chaque jour : quiconque dans de semblables conditions aurait perdu patience et espoir. Mais ils n’étaient pas encore aux Moluques.

Dernière étape

Et ils n’en avaient pas fini avec la Nouvelle-Guinée. Ils s’en rapprochèrent autant que possible, jetant l’ancre d’abord devant l’île de Lakahia, baptisée de los Ostiones, « des huîtres », sans doute parce qu’ils furent frappés par celles qu’ils y trouvèrent, ensuite dans le Port de San Juan del Prado, à l’abri de l’île de Kayu Merah, puis dans le Port de San Lucas, du nom du saint que l’on fête le 18 octobre, près d’une île plus grande (Aiduma), ce qui lui valut l’honneur d’être baptisée Isla del capitán Luis Váez de Torres. Ils explorèrent les alentours pendant les neuf jours qu’ils y passèrent, « pour que les hommes puissent enfin se reposer, car ils en avaient bien besoin », dit Prado, et celui-ci réalisa sa quatrième série iconographique.

Le 27 octobre, les deux navires reprirent la mer vers l’ouest, suivant la côte jusqu’au cap Van den Bosch, puis remontant vers le nord-ouest. Ils s’arrêtèrent quelques jours à Karas Island, où ils capturèrent un jeune garçon qui leur parla plus tard de la présence de pierres rouges, des « grenats » ou des « rubis » dans son pays : Prado appela l’endroit la baie Bermeja (« Vermillon »). Le 1er novembre, ils repartirent cap au nord-ouest, vers des îles batisées San Simón y San Judás, que l’on fête en principe le 28 octobre, où ils trouvèrent des coquillages énormes, contenant plus de 4 kg de chair comestible, ce que Brett Hilder juge plausible. Prado et Torres notèrent aussi que les indigènes avaient des sortes de sarbacanes avec lesquelles ils soufflaient de la chaux aux yeux de l’ennemi. Le 3 novembre, ils levèrent l’ancre jusqu’à un petit groupe d’îles et îlots (Sabuda, à l’ouest de la grande terre de Nouvelle-Guinée) qui fut appelé Cinco Hermanas, « les Cinq Sœurs », où ils découvrirent des marchandises importées de Chine, « du fer et des cloches ».

Cette trouvaille fut peut-être la plus importante depuis le début de leur navigation, comme l’écrit Prado – « elle nous ôta de l’esprit l’idée que nous étions perdus » –, et signifiait qu’ils n’étaient pas loin « des endroits où les Chinois font leur commerce ». On trouve la confirmation de cette impression de soulagement dans le nom qu’ils donnèrent aux îles qu’ils atteignirent le 9 novembre, Yef Fam Islands, Islas de las Buenas Nuevas (« des Bonnes Nouvelles ») : un envoyé de Biliato, le seigneur de la région leur déclara qu’ils se trouvaient « à l’extrémité de la Terre des Papous […], à cinq jours de pirogue du royaume de Bachán » et leur indiqua la route à suivre pour se rendre directement à Ternate, capitale des Moluques, où résidait un jésuite. Il leur apprit aussi que ces îles venaient d’être reconquises sur les Hollandais (qui les avaient eux-mêmes prises aux Portugais, alliés aux commerçants anglais) par le gouverneur des Philippines, qui y avait nommé un gouverneur. Ils allaient donc se trouver en terre espagnole. Biliato vint ensuite aux navires en personne, sur une pirogue chargée de ravitaillement — qui fut, on s’en doute, fort bien accueillie par les navigateurs – et leur donna « un jeune garçon âgé d’environ dix ans, ravissant », qui fut ultérieurement emmené jusqu’à Manille. Ils firent également un peu de troc avec des Maures qui tentaient de conquérir la Terre des Papous et « prêchaient la secte de Mahomet » à ses habitants.

Après quelques jours passés chez Biliato, ils continuèrent encore un peu vers le nord-ouest, jusqu’à l’île de Gebe, puis quittèrent la Nouvelle-Guinée et firent du sud-ouest pour contourner l’île de Halmahera par le sud et aller à Ternate. Le 16 novembre, ils étaient à Damar (appelée Banda), au sud-est de Halmahera, puis durent tirer des bords pendant huit jours, en ne gagnant presque rien au vent, jusqu’à l’île voisine, Obi, où ils jettèrent l’ancre pour une nuit. Un vent plus clément leur permit de faire du nord et ils mouillèrent devant un îlot qui s’avéra être proche de Bachán – ils l’ignoraient mais c’est ce que leur apprit un émissaire du roi de cette île venu à leur rencontre. Il fut suivi peu après du roi lui-même, qui dormit à bord et les fit remorquer par ses gens jusqu’au port de Lavua sur l’île de Bachán. On était le 16 décembre 1606, cela faisait six mois que les navires avaient quitté l’île de Santo et presque un an qu’ils étaient sortis du port de Callao.

Ayant passé les fêtes de Noël en compagnie d’un père jésuite et de ses ouailles, ils accédèrent à la demande du roi de l’aider à réprimer une révolte survenue sur l’île de Kayoa, sise un peu plus au nord : une affaire rondement menée – dont, nous l’avons vu plus haut, Prado et Torres s’enorgueillirent longuement dans leurs récits respectifs.

Et le 6 janvier 1607, Torres put jeter l’ancre près de Ternate, où il fut chaudement reçu par la maître de camp Juan de Esquivel, en particulier parce que le navigateur allait pouvoir lui apporter l’aide militaire que les autorités des Philippines ne lui envoyaient pas. Prado le fit profiter de ses connaissances techniques afin d’améliorer les fortifications de la ville et Torres lui remit le plus petit de ses navires, le Tres Reyes Magos – qui, comme le reste de la flotte, appartenait à la Couronne – ainsi qu’un équipage de 20 hommes.

Puis, après avoir recueilli auprès d’un navire philippin enfin arrivé à Ternate de précieuses informations sur la géographie locale, il partit pour Manille, le 1er mai : en ligne droite, il ne lui restait plus que 911 milles à couvrir, à peu près plein nord, et il jeta l’ancre sans encombres trois semaines plus tard, le 22 mai, presque un an après avoir quitté Santo, les cales pleines d’une bonne quantité de canelle embarquée au cours d’une escale à Zamboanga, sur l’île de Mindanao.

Manille, la fin du voyage

Ce qui ressort d’abord de cette dernière période, c’est la propagation des accusations contre Quirós, présenté par Prado et Torres comme un déserteur ou comme un incapable — des imputations qu’ils avaient déjà répandues à Ternate auprès d’Esquivel, et qu’on retrouve dans une lettre que celui-ci envoya au roi du 31 mars.

Parmi les autorités administratives qui visitèrent le San Pedro afin de le contrôler, figurait Felipe Corzo, un homme qui se trouvait aux Philippines depuis mars 1596. Il y était arrivé après avoir participé à l’expédition de Álvaro de Mendaña en 1595 en tant que capitaine de l’un des deux petits navires de la flotte, la galiote San Felipe, sur laquelle il avait embarqué avec son épouse, doña Isabel Maldonado. Quirós, qui était alors chef-pilote, raconte que, depuis qu’ils avaient quitté Santa Cruz, le 18 novembre, ce bateau naviguait avec difficulté et manquait ses rendez-vous quotidiens avec la capitana, et qu’il fut perdu de vue dans la nuit du 10 au 11 décembre 1595. On sut plus tard que, perdus au milieu des îles, affamés au point de manger un chien, ils avaient accosté à Mindanao, où Corzo aurait demandé aucorregidor de mettre cinq de ses hommes aux arrêts parce qu’ils avaient voulu se mutiner – mais, selon eux, c’était lui qui s’était écarté volontairement de la capitana : persuadé qu’elle était si délabrée qu’elle n’arriverait jamais à bon port, il aurait préféré lui fausser compagnie. On comprend que Corzo épousât avec enthousiasme les thèses des nouveaux arrivés : ayant de bonnes raisons de nuire au crédit son ancien commandant, il écrivit au roi le 15 juillet pour le prévenir contre lui et l’inciter à ne pas lui confier de nouvelle expédition.

Une semaine après avoir frappé ses amarres à Manille, Torres vit arriver le San Pedro y San Pablo, la capitana du capitaine Quirós, qui s’était retrouvée seule au large de l’île de Santo en juin de l’année précédente et avait finalement rallié la Nouvelle-Espagne : après avoir jeté l’ancre à Acapulco le 23 novembre, il l’avait remise aux autorités espagnoles, qui l’avaient immédiatement envoyée apporter des vivres et des hommes aux Philippines. Elle avait encore à son bord quelques uns des vétérans de l’expédition, qui donnèrent une autre version de ce que nous avons présenté comme une « fortune de mer » : ils déclarèrent qu’ils s’étaient révoltés contre leur commandant, qu’ils avaient eu l’intention de l’assassiner, mais qu’ils y avaient renoncé et avaient délibérément mis le cap sur le Mexique, où ils quittèrent le navire avant qu’il n’ait définitivement mouillé. Mais les autres chroniqueurs ne confirment pas leur vision des faits : on trouve un écho de cette « mutinerie » à la date du 21 octobre 1606 du Journal de Leza, selon qui « quatorze personnes débarquèrent dans ce port [La Navidad, où la capitana passa trois semaines avant d’arriver enfin à Acapulco] avec la permission du Général [Quirós], ainsi que quelques unes sans y être autorisées ») ; on en trouve un autre dans le récit de Quirós lui-même, qui n’y consacre qu’un paragraphe : « … certaines personnes vinrent demander au capitaine de les laisser … continuer [le voyage] par la terre, et le capitaine leur répondit que, vu leur peu d’utilité, ils devraient déjà être partis » ; quant au Père Vascones, un de ceux qui débarquèrent à La Navidad, il ne parle ni de révolte ni de désertion [13].

L’autre caractéristique du séjour final à Manille, c’est l’immense frustration qui dut s’emparer des navigateurs abandonnés à leur sort. Torres se consacra d’abord à rédiger la relation du voyage, sans doute d’après le journal de bord qu’il a probablement tenu pendant ces presque dix-huit mois de traversée, et qui n’a pas été retrouvé à ce jour – pas plus que l’exemplaire qu’il envoya à son ancien capitaine, le 15 juin, dès qu’il apprit son arrivée au Mexique : on n’en connaît l’existence et la teneur que par le résumé que celui-ci en inséra dans sa Requête n° 40, appelée Memorial Compuesto, d’octobre 1610. Puis, le 12 juillet, il composa un autre rapport sur son voyage, qu’il chargea un des religieux de la almiranta, Fray Joan de Merlo, de remettre au roi Philippe III : c’est un compte-rendu de mer, classique, totalement dépourvu des fantaisies que l’on trouve chez son compagnon Prado sur les animaux fantastiques ou les coutumes étranges des gens rencontrés – il parle de « buffles […] que les gens adoraient pour qu’ils ne leur fassent pas de mal », d’un animal « de la taille d’un chien […], à la queue pelée et couverte d’écailles comme celle d’une couleuvre, et dont les testicules pendaient d’un nerf semblable à une cordelette », ou d’un oiseau qui, « quand il buvait de l’eau de mer, s’énivrait au point de faire des bonds dans tous les sens sur le pont ». Il rapporte cependant avoir entendu dire que « dans toute cette terre, il y a beaucoup d’or et des épices intéressantes, comme du poivre et de la noix muscade » : il ne l’affirme pas, mais tient à faire savoir au souverain l’importance de sa découverte.

Cela lui permet en outre de mettre l’accent sur l’iniquité de l’accueil qu’il a reçu : il commence son récit par une amère critique de l’attitude des autorités de la colonie à son endroit qui, non seulement refusaient de lui octroyer aucune aide, ni à lui ni à son équipage, mais encore avaient réquisitionné son navire – alors que, d’après lui, les ordres étaient de le ramener en Espagne en passant pas le cap de Bonne Espérance – et le termine sur la réitération de la même plainte.

Après ce dernier courrier, on perd toute trace de Torres [14].

Conclusion

Il semble donc que ce grand marin fut victime de l’éternelle ingratitude des puissants, mais justice lui fut rendue par ses successeurs, navigateurs et géographes du Pacifique, quoique bien plus tard.

On sait que ses découvertes figuraient sur les cartes publiées par De Brosses dans son Histoire des Navigations aux Terres Australes, à Paris, en 1756 – soit 20 ans avant que le capitaine Cook ne sillonne les mêmes eaux et ne donne au détroit le nom de son propre navire, Endeavour. On sait aussi que, lorsque les Anglais s’étaient emparé de Manille en 1762, ils avaient saisi de nombreux documents espagnols et qu’Alexander Dalrymple, « hydrographe de l’Amirauté », avait pris connaissance d’informations contenues en particulier dans le fameux Mémoire du Docteur Arias – grâce à quoi il avait confirmé à Joseph Banks, compagnon de Cook, l’existence d’une voie navigable entre l’Australie et la Nouvelle-Guinée – : c’est lui qui, quelques années plus tard, rendit hommage à son vrai découvreur en donnant son nom à ce détroit. Il faut noter d’ailleurs qu’alors que Magellan avait attribué un nom au chenal qu’il fut le premier à emprunter, même s’il ne lui avait pas donné son propre patronyme, Torres lui-même n’avait apparemment pas songé à baptiser sa découverte.

Il reste malgré tout un mystère fascinant : les récits de cette fantastique navigation ne montrent à aucun moment, même lors des passages les plus difficiles, que Torres ait eu le moindre doute quant à la possibilité d’atteindre les Moluques par ce chemin inconnu : confiance en soi, fuite en avant ? Sans doute un peu des deux…

Annexes : Les cartes et dessins de Don Diego de Prado y Tovar

I. « Prado 2 » : « Tierra de San Buenaventura »

Il s’agit d’une carte, de 811 mm x 420 mm, où la mer est très bleue, la terre bien verte et parsemée de collines aux sommets arrondis, intitulée Puertos y Bahías de la Tierra de San Buenaventura, sur laquelle figurent caps, îles et mouillages, dont la légende dit que l’on peut mouiller partout, dans des eaux sans corail ni rochers, sauf près de la rive.

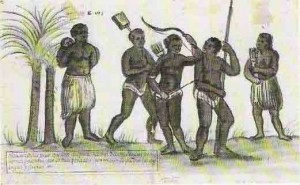

Elle est accompagnée d’une aquarelle, de 428 mm x 290 mm, sur laquelle l’artiste fait le portrait de ses habitants : deux hommes et une femme qui porte un enfant, vus en contre-plongée. Sur un terrain plat, qui semble assez aride ou vide, dans lequel ne poussent que deux cocotiers, ils marchent vers la droite, les deux hommes devant. Ils portent un linge blanc autour des hanches, tiennent une lance de la main droite et de la gauche un bouclier qui ne dissimule qu’une partie de leur corps. La femme soutient son bébé dans son dos grâce au même linge blanc, qui laisse apparaître son sein droit, et porte une sorte de jupe d’herbe verte. Ils ont tous les trois le bras droit tatoué, la peau claire, les cheveux noirs, un peu frisés – ceux de la femme semblent courts, ceux des hommes sont attachés en chignon.

II. « Prado 3 » : « Bahía de San Lorenzo »

La carte, de 556 mm x 419 mm, est intitulée « La Gran Bahía de San Lorenzo y Puerto de Monterrey », où la mer est toujours aussi bleue, et la terre bien verte, parsemée de fleuves et de petits carrés qui évoquent des champs cultivés et bien ordonnés – ce qui correspond à la légende insérée en bas à droite : « … de belles plaines, bien cultivées, avec une grande quantité de rivières et de cocotiers, des ignames, des patates douces et autres tubercules, des bananes, des fruits que nous ne connaissons pas, ainsi que beaucoup de gros porcs […] ; de toutes celles que nous avons découvertes, c’est la terre la meilleure et la plus fertile pour s’y installer… ».

L’aquarelle qui l’accompagne, de 428 mm x 287 mm, montre, sur le même genre de terrain nu que la première, planté de deux cocotiers, mais cette fois à gauche, cinq habitants de la région : trois hommes au centre, armés d’une sorte de massue, d’un arc et de flèches et d’une lance, et deux femmes, une de chaque côté, vêtues d’une jupe d’herbe. Celle de gauche tient son bébé dans son dos de ses bras repliés, l’autre apporte un carquois plein de flèches au guerrier du centre.

III. « Prado 4 » : « San Pedro de Arlanza »

La carte, de 580 mm x 422 mm, porte curieusement deux titres : Tierra de Santiago de los Papuas et Bahía de San Pedro de Arlanza.

Tierra de Santiago renvoie peut-être au nom que donna Ortiz de Retes à la côte nord de la Nouvelle-Guinée, tandis que le mot Papua vient du malais et désigne les « hommes aux cheveux crépus ». L’autre titre de la carte reprend le toponyme donné par Torres à la grande baie située au nord-est de l’île d’Aiduma, aujourd’hui Triton Bay. Comme sur les précédentes, on y voit des collines ondulées et bien vertes, ainsi qu’une mer bien bleue, avec des ancres dessinées aux endroits où mouillèrent les navires.

Quant à l’aquarelle correspondante, de 425 mm x 290 mm, elle représente trois indigènes, une femme et deux hommes sur le même genre de terrain nu que les précédentes, avec les deux mêmes cocotiers occupant le quart gauche de l’image. La femme semble prendre le bras de l’homme qui est au centre ; l’autre homme est à droite, un peu à part. Ils sont tous les trois en train de marcher, vus en contre-plongée, les deux hommes tournés vers la femme, qui est vêtue d’une jupe d’herbe et qui porte un bébé dans son dos. L’homme du centre semble nu, bien qu’il soit presque totalement dissimulé par le grand bouclier décoré d’arabesques rouges et bruns, qu’il tient de la main gauche, tandis que celui de droite porte un linge de couleur rosée autour des hanches et tient un arc dans la main gauche. Ils ont tous les deux une lance dans la main droite.

Notes:

1. García de Escalante Alvarado (factor, contrôleur, de l’expédition) : « Relación del viaje » (A. Landín Carrasco et al. : Descubrimientos Españoles en el Mar del Sur, Madrid: Editorial Naval, 1991, 3 vol., II, pp. 318-402. (retour au texte)

2. Comme Charles de Brosses : Histoire des Navigations aux Terres Australes, Paris, 1756, I, pp. 307 et 317. (retour au texte)

3. On appelait

capitana le navire principal de la flotte, le

San Pedro y San Pablo, où avait embarqué le commandant

en chef, tandis que l’expression

la almiranta (ou « navire-amiral ») désignait

celui qui emportait l’ « amiral », le deuxième

personnage de la hiérarchie – on voit que le sens des

mots a changé.

Pedro Fernández de Quirós :

Memoriales de las Indias Australes, Madrid: Ed.

Historia (16), 1991, pp. 119-125.

— : Histoire de la Découverte des Régions Australes (Iles

Salomon, Marquises, Santa Cruz, Tuamotu, Cook du Nord

et Vanuatu), Paris: L’Harmattan, 2001, pp. 196-207.

Voir aussi notre article

Le capitaine Pedro Fernández de Quirós, « Don

Quichotte de la Mer du Sud », 1560-1615, sur le site Île en île. (retour au texte)

4. Une lieue valait à l’époque 3,4 milles nautiques, et un mille nautique équivaut à 1,852 mètre. (retour au texte)

5. Les récits de Torres et de Prado ont été publiés dans New Light on the Discovery of Australia as revealed by the Journal of Captain Don Diego de Prado y Tovar, ed. H. N. Stevens & G. F. Barwick, Londres: Hackluyt Society, 1930. Celui de Juan de Iturbe dans La Austrialia del Espíritu Santo, ed. Celsus Kelly, Cambridge: Hackluyt Society, II, 1966, pp. 273-293. Le « Journal » de Leza dans Historia del Descubrimiento de las Regiones Austriales, Madrid: Dove, (I), 2000, pp. 1-402. Le « Journal » du Père Munilla dans Austrialia Franciscana, ed. Celsus Kelly, 1963, Franciscan Historical Studies, Australia, I, pp. 21-106. Voir aussi Brett Hilder : The Voyage of Torres, University of Queensland Press, 1980. (retour au texte)

6. Le mot « découvreur » et le verbe « découvrir » sont évidemment à prendre dans leur sens étymologique de « donner à connaître quelque chose qui était auparavant caché, ou inconnu – des Occidentaux ». (retour au texte)

7. Pour Quirós, les « grands fleuves », ou les « fleuves à fort débit » étaient le signe d’une grande terre. Il alla même jusqu’à dire que le fleuve Jourdain, qui se jette dans la Baie de Saint-Philippe et Saint-Jacques, était aussi large que le Guadalquivir à Séville mais, ayant personnellement vu les deux embouchures, nous devons le démentir… (retour au texte)

8. À la demande du roi Philippe IV, à qui les Franciscains demandaient l’évangélisation de l’ « hémisphère austral », le Docteur Juan Luis Arias de Loyola rédigea une sorte de résumé de ce que l’on savait alors de cette partie du monde. Memorial del Doctor Arias, in Austrialia Franciscana (voir note 5, ci-dessus), I, pp. 220-245. (retour au texte)

9. Prado avait déjà réalisé une carte de la Baie de Saint-Philippe et Saint-Jacques, de l’île de Santo, et une aquarelle représentant ses habitants. Description en annexe. (retour au texte)

10. Une brasse = 1,6 mètre. (retour au texte)

11. Sans doute en raison de leur couleur noire. (retour au texte)

12. Le terme « indiens » désigne simplement les habitants des Indes, occidentales ou, comme ici, australes, sans connotation péjorative. (retour au texte)

13. Journal de Leza (voir note 5), p. 184. Histoire de la Découverte…, (voir note 3), p. 314. Le Père Vascones est le franciscain qui continua le Journal du Père Munilla, décédé. (retour au texte)

14. Quant à son compagnon, Prado, auteur lui aussi d’une histoire de l’expédition, la dernière trace qu’on ait de lui le situe en 1621, à Madrid, sous le nom de Frère Basilio, comme moine au monastère de l’Ordre de Saint Basile. (retour au texte)

15. George Collingridge : The Discovery of Australia, Sydney, 1895. (retour au texte)

16. Voir notre article Le tour du monde de Magellan et de son successeur Elcano, sur le site Île en île. (retour au texte)

Cet essai, « Luis Váez de Torres, entre la

Nouvelle-Guinée et l’Australie », par Annie Baert,

est publié pour la première fois sur Île en île.

© 2009 Annie Baert et Île en île

Les illustrations sont tirées de A. Landín Carrasco et

al.,

Descubrimientos Españoles en el Mar del Sur,

Madrid: Editorial Naval, 1991, 3 vol., III, pp. 686, 688

et 697.

Retour:

- Voyageurs et expéditions, index.

- Chronologie antillaise – XVIIe siècle.

- Littérature @ Île en île.