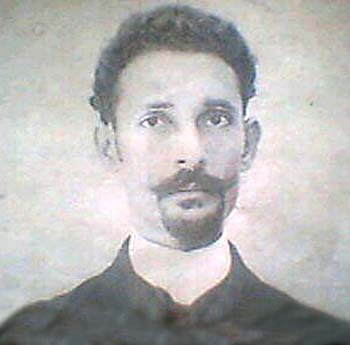

photo des archives de la famille Laforest, D.R.

Né à Jérémie le 20 juin 1876, Edmond Laforest, « Rêveur qu’effaroucha la cavale du rêve », conteur, critique, directeur de journaux (Haïti littéraire et scientifique, La Patrie), se tue dans sa piscine, le 17 octobre 1915, en s’attachant au cou un dictionnaire français ! Il joignait le geste symbolique à la parole, après sa vibrante protestation dans La Patrie contre l’occupation étrangère. Il en dénonçait aussi bien les causes intérieures, la crise généralisée du pays, la débâcle de l’ancienne Haïti. À ce titre, le roman de Jean Brierre, Province, fait de l’écrivain une figure emblématique, quoique fugitive, et Normil G. Sylvain écrit simplement : « Il est mort de la lente agonie de son pays » (La Revue Indigène, 1927).

Oeuvre désabusée

Comme celui de Nerval, ce suicide marque

l’accomplissement non point tant d’une vie

consacrée surtout à l’enseignement et à

l’écriture (avec une brève incursion dans

l’administration de Cincinnatus Leconte comme chef

de division au département de l’Intérieur), que de

l’œuvre poétique elle-même :

Poèmes mélancoliques,

L’Évolution,

Sonnets-Médaillons du XIXe siècle,

Cendres et flammes. À sa manière, cette œuvre,

comme celles d’autres poètes de sa génération, qui

porte le nom de la revue autour de laquelle ils se

regroupent, La Ronde, s’insurge contre la

sombre réalité de son époque, que peignent avec une

cruelle et féroce ironie les romanciers Hibbert,

Marcelin et Lhérisson. Après la fin tragique de

l’aventure libérale et l’échec du

firminisme, l’heure du désenchantement, du

détachement désabusé, du spleen et du désespoir instaure

le temps du refus, et de la quête d’un salut par

la littérature – nouvel absolu. Était-il permis de

rêver, là où s’écroulaient les anciens espoirs et

les nouvelles certitudes, une gloire littéraire

nationale, qui prouverait au monde « la péréquation des

facultés esthétiques du nègre et du blanc » ? En même

temps, comme le montre le dictionnaire Larousse au cou,

l’œuvre révèle ses frontières et sa limite, celles

précisément de l’idéologie libérale qui réclamait

« le pouvoir aux plus capables » – idéologie élitiste,

dépendante, nationaliste et religieuse. Il suffirait,

pour s’en convaincre, de relire le poème « À la

médiocrité égalitaire », ou les onze sonnets consacrés à

un Christ de gloire, bien loin en vérité du Jésus

historique des Évangiles.

Ombre et lumière

Aussi bien l’œuvre poétique offre-t-elle une

méditation sur le génie, sur « les grandes âmes », ce

qui ne va pas sans rappeler le splendide poème final des

Illuminations de Rimbaud, « Génie ». Dans les

Sonnets-Médaillons comme dans les différents

« profils » qu’il trace ailleurs, à travers la

galerie des écrivains, musiciens, savants, penseurs,

artistes et hommes d’État qu’il parcourt,

Laforest exalte l’essor vers la lumière, la

radieuse participation à l’efflorescence

lumineuse, le déploiement chatoyant de couleurs irisées

qui se marient dans une « symphonie des rêves ». Avec

quelle joie le poète danse-t-il ce ballet de la lumière

et de l’ombre, car celle-ci joue aussi de ses

sombres feux, de ses silhouettes errantes et vaporeuses,

au coeur du paysage de lumière ; la fascination

qu’exerce sur lui « la belle mort » ne le

lancerait-elle pas en « pleine lumière » ? Assurément,

le poème laforestien glisse vers les cendres plutôt

qu’il ne s’élève dans les flammes, la

lumière se diffracte en pluie de cendres, Thanatos

l’emporte sur Éros. Ou encore, impuissant à

« s’enfermer dans une tour d’ivoire hérissée

d’hiéroglyphes à la manière des symbolistes

farouches, princes des ténèbres », son poème se réfugie

parfois dans la mièvrerie ou le maniérisme, refuse « la

cavale du rêve » ; il aura préféré se livrer à la mort.

Écriture poétique

On situe souvent l’écriture poétique

d’Edmond Laforest au confluent d’influences

parnasiennes et symbolistes. Cependant, plus que

Hérédia, c’est bien le souffle profond de Novalis,

Baudelaire et Poe qui irrigue I’œuvre. Et

s’il demeure un maître du sonnet pour les

Poèmes quisqueyens d’un Burr-Reynaud par

exemple, l’admiration que lui voue la génération

de la Revue Indigène (un Normil G. Sylvain, un

Émile Roumer surtout dans divers entretiens), souligne

davantage sa modernité. Le lecteur appréciera sans doute

la musicalité poignante, très personnelle, dans cet

extrait d’un poème intitulé « Musique du

silence » :

J’ai soufflé de mon faible souffle

La lampe d’or.

Mon âme dort

Et sur mon amour la mort souffle.

………………………..

J’avais l’amour de la lumière

Et la lumière de l’amour

Dans la chaumière

De mon corps, la bûche d’humour

Et d’amour est pleine de cendres.

– Max Dominique

Avec son épouse, née Célie Lavaud, Edmond Laforest aura cinq enfants : Madeline, Edith, Gabrielle, Louise et Guy. Célie, Louise et son mari Pierre Hubert Sansaricq (et tous les enfants Sansaricq, sauf Adrien et Daniel) vont mourir lors des Vêpres de Jérémie en 1964. Petit-fils d’Edmond Laforest, le poète Jean-Richard Laforest (1940-2010) est l’un des cinq enfants de Guy Laforest et Fernande Clérié.

Oeuvres principales:

Poésie:

- L’Évolution. Port-au-Prince: Imprimerie Mme F. Smith, 1901, 29p.

- Poèmes Mélancoliques, 1894-1900. Port-au-Prince: Imprimerie Henry Amblard, 1901.

- La dernière fée, fantaisie en vers. Port-au-Prince: Imprimerie de l’Abeille, 1909, 12p.

- Sonnets-Médaillons du dix-neuvième siècle, ornés de quatre-vingt-dix portraits authentiques et de douze fleurons originaux. Paris: Librairie Fischbacher, 1909 (deuxième et troisième éditions, 1910), 216p.

- Cendres et flammes. Paris: A. Messein, 1912.

Essais et conférences:

- L’Oeuvre poétique d’Etzer Vilaire. Conférence prononcée le 30 janvier 1907, à la soirée donnée au profit des élèves du Lycée Nord Alexis de Jérémie; suivie des discours de MM. Auguste Garoute et Etzer Vilaire, et d’une poesie de M.J.B. Jn. Vilaire. Jérémie: Imprimerie Du Centenaire, 1907, 40p.

- L’Oeuvre des poètes, conférence prononcée au Cercle Catholique de Jérémie le 29 septembre 1908. Port-au-Prince: Imprimerie de l’Abeille, 1908, 35p.

- Sabre et plume ou Vie et œuvre d’Alibée Féry. (Alibée Féry, sa vie et ses ouvrages), 1909.

- À propos de la culture allemande (brochure). 1914.

Dans les revues:

- En plus des revues dont il était directeur, comme Haïti littéraire et scientifique (1912), Edmond Laforest a collaboré à des publications telles La Ronde, La Petite Revue et Haïti littéraire et sociale.

- Ses articles dans Le Nouvelliste comprennent les contes, « Le Crâne de l’Indien Ciguay » et « La Montre » (1902).

- Dans La Plume, il contribue notamment une série d’articles, Le grand conflit (1914).

- Des articles sur la Convention Americano-haïtienne, publiés dans La Patrie (1915).

Inédits:

-

Documents à la Bibliothèque Haïtienne des Pères du

Saint-Esprit (Port-au-Prince):

- Edda, simple histoire (repris dans Cendres et flammes).

-

Correspondance multiple, dont:

- Correspondance avec Clément Magloire, directeur du Nouvelliste.

- Correspondance avec Jean Ribier.

- Dédicaces.

- Journal, 1898-1901.

- Nouvelles (huit, dont certaines déjà publiées dans des revues): « Le Bienfaiteur », « La lettre et le bout de papier », « Où l’amour va se nicher », « Larmes pures », « Tendresse tardive », « Un droit de la femme », « Abîmé » et « En tout cherchez la femme ».

- La Rage de rimer (comédie).

-

Romans (canevas):

- Chère adoptée (1894).

- L’engrenage.

- Les deux fables.

- Souvenirs de mes relations littéraires, réflexions et pensées.

- Le Vent, comédie en un acte, en vers. Jérémie, mars 1908.

- Deux études sur les premiers recueils de Laforest.

-

Autres inédits:

- Mon vieux cahier (extraits publiés dans Haïti littéraire et scientifique sous la signature de E.).

- Les Sonnets Haïtiens.

- Diverses compositions musicales.

Sur l’oeuvre d’Edmond Laforest *:

- J.S. « Deuil : Edmond Forest ». Le Nouvelliste (18 octobre 1915).

- Laleau, Léon. « Edmond Laforest ». La Relève 6, 8 et 9 (février-mars 1938), 41 p.

- Large, Camille. « Edmond Laforest ». La Phalange (3 et 6 octobre 1944).

- Lassègue, Franck. « Edmond Laforest ». Le Temps Revue 3.168-169 (20 octobre 1934): 3-4.

- Lataillade, Nerva. « Edmond Laforest ». Le Temps Revue (22 mai 1937): 1-2.

- Moravia, Charles. « Edmond Laforest ». La Plume (19 octobre 1915), republié dans Le Temps Revue 3.168-169 (20 octobre 1934): 24-25.

- Sylvain, Normil. « Le Souvenir d’Edmond Forest ». La Revue indigène 1.4 (octobre 1927): 172-173.

- Trouillot, Hénock. « Edmond Laforest, un évadé des tropiques ». Le Nouveau Monde (8 janvier 1982).

- * sélections des revues haïtiennes tirées de la Bibliographie des études littéraires haïtiennes, 1804-1984, par Léon-François Hoffmann. Vanves: EDICEF-AUPELF, 1992: 130-131.

Liens:

sur Île en île:

- « Edmond Laforest », article de Charles Moravia paru dans La Plume du 19 octobre 1915, republié dans Le Temps Revue en octobre 1934.

ailleurs sur le web:

- « Baiser du jour », poème d’Edmond Laforest en ligne sur le site de la poésie française (Webnet).